류지세(柳志世*朗惠)TISTORY

柳孝立 우부승지(柳孝立 右副承旨)=文陽府院君 柳自新의 長孫 柳孝立(22世)柳希鏗의 長子2013-09-14 13:07:41 본문

柳孝立 우부승지(柳孝立 右副承旨)=文陽府院君 柳自新의 長孫 柳孝立(22世)柳希鏗의 長子2013-09-14 13:07:41

감사공 2023. 3. 6. 13:131. 류효립(柳孝立)의 행적

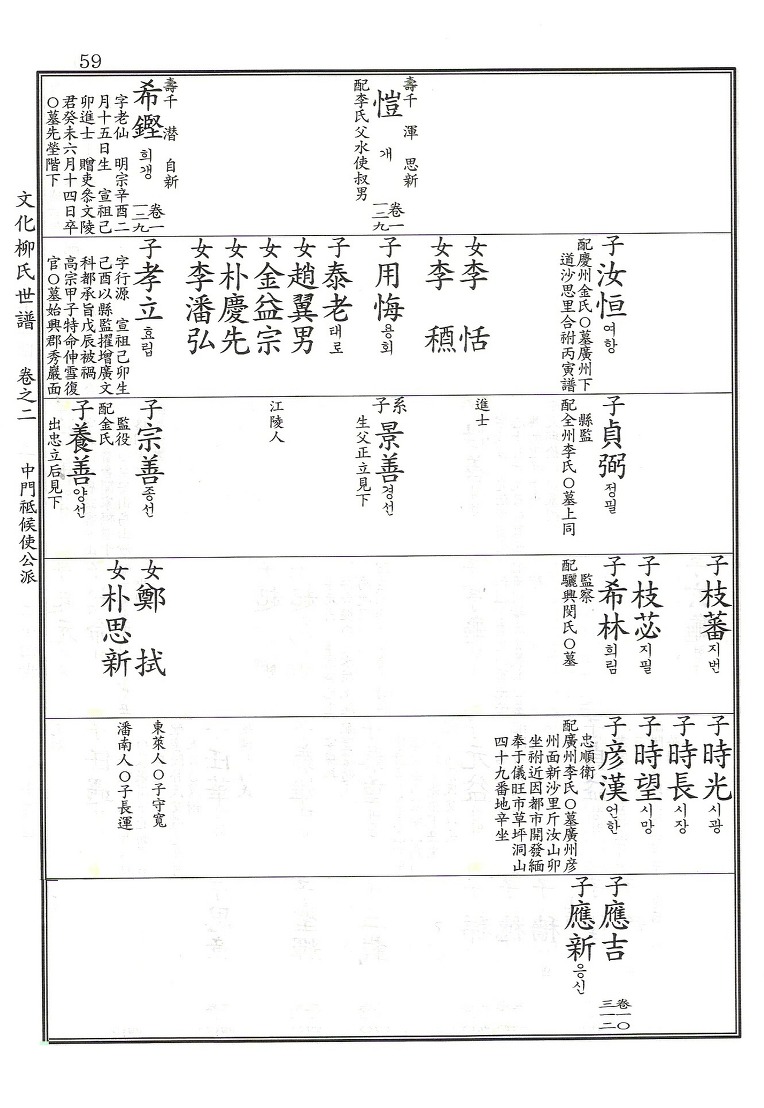

1579년(선조12)∼1628년(인조 6). 조선 중기 문신으로. 자는 행원(行源). 증조부는 공조판서 류잠(柳潛)이며, 조부는 문양부원군(文陽府院君) 류자신(柳自新)이다. 부친 류희갱(柳希鏗)과 모친은 왕족인 기성군(簊城君) 이현(李俔)의 딸 사이에서 장자로 태어났다. 즉 光海君 妃의 長조카이다. 작은 아버지로는 희담(希聃), 희분(希奮), 희발(希發), 희량(希亮), 희안(希安)이다.

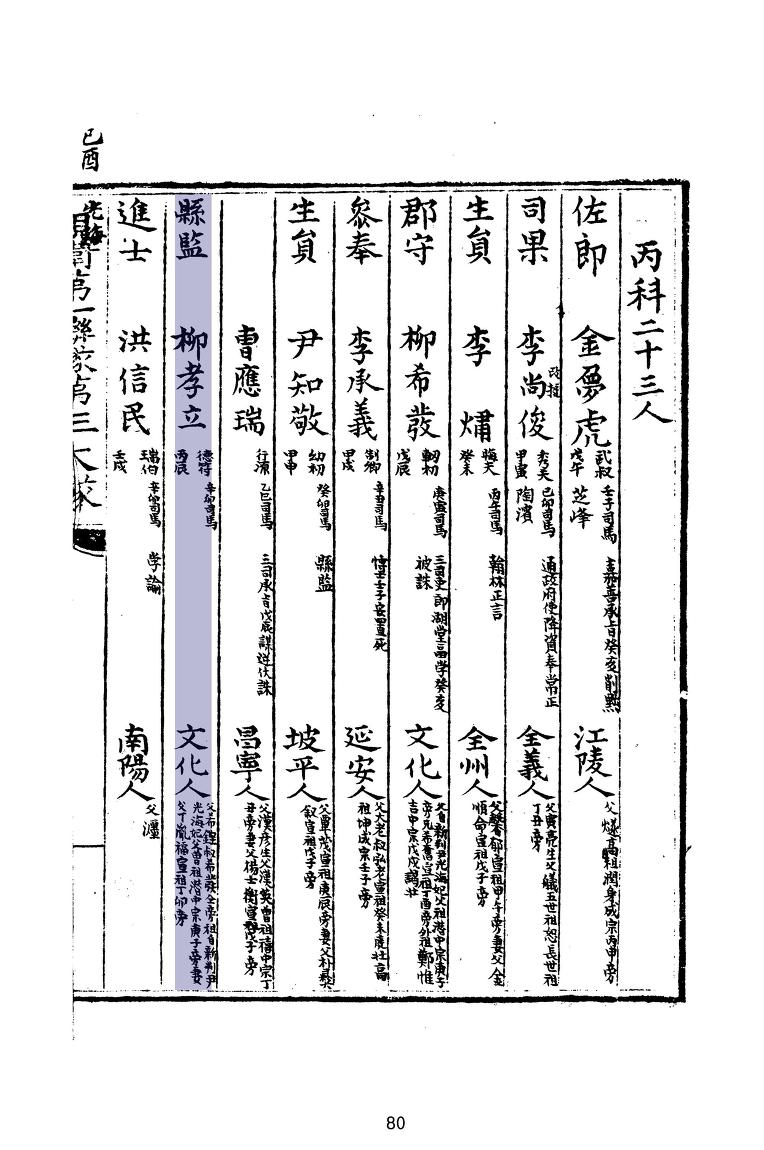

선조(宣祖) 38년(1605) 을사(乙巳) 생원진사시 증광시(增廣試)에 합격하고 1609년(광해군 1) 증광문과에 병과로 급제, 1614년 사헌부 정언· 병조정랑이 되고, 이듬해 필선, 1616년 수찬을 거쳐, 제용감정(濟用監正)·군자감정을 지내고, 1618년에 영건도감도청(營建都監都廳)·장악원정을 지냈으며, 다음해 보덕을 겸하고 호조참의를 거쳐 우부승지에 오르는 등 22世孫으로는 선두 주자였다.

1623년(인조 1) 인조반정으로 숙부 희분, 희발이 참형되고 희량은 거제도에 유배되는 등 북인이 쫓겨나자 제천으로 유배되었다. 귀양살이하면서 몰래 다른 뜻을 품고, 항상 여인의 가마를 타고 서울에 있는 광해군 때의 옛 신하로서 새 조정을 원망하는 사람들의 집을 내왕하면서 궁중의 시녀와 내시, 대궐문의 수장까지 통하여 대궐을 쉽게 드나 들 수 있었다.

아들 宗善과 주위 사람들을 미리 서울에 잠입시키는 한편, 전 세마(洗馬) 허유(許逌), 전 좌랑 정심(鄭沁), 전 전적 김탁(金鐸), 종제 진사 류두립(柳斗立) 등과도 모의하고, 몰래 도감초관(都監哨官) 윤계륜(尹繼倫)과도 손을 잡아 내응하게 하였다.

1628년(인조 6) 1월 3일 전 부사 허적(許樀)의 고변으로 거사 직전에 일이 탄로 났다. 비변사에서 군사를 동원하여 고변한 허선(許選) 등과 함께 잠복하여 동대문과 남대문으로 무기를 싣고 들어오던 거사자들이 모두 체포되었다. 이로 인하여 광해군을 상왕으로 삼고 인성군(仁城君 공(珙)을 추대하려는 류효립 등의 음모는 불발로 끝나고 이에 가담하였던 사람들은 모두 처형되었다.

이에 四寸 弟인 진사 류두립(柳斗立)과 5년전 인조반정 때 거제도에 귀향 가 있었던 작은 아버지 류희량(柳希亮)까지 교수형을 받았다.

한편, 고변한 허적 등은 영사공신(寧社功臣)에 책록되었다.

◎ 후손의 변명 : 당시 반정 인사들에게 中殿이었던 柳氏의 역정 반론과 같이 인조반정은 과연 정당한 것이었을까?

류효립 선조의 모반은 세계사적으로 살펴보아도 같은 입장에 있는 사람이라면 한번 쯤 충분히 생각할 수 있었을 것으로 본다.

다만 위험을 각오하고 그 어마어마한 일을 실천에 옮길 수 있는가는 당사자의 결단에 있었다고 본다.

비록 실패하여 제1의 인조반정에 이어 5년 만에 제2의 멸문지화를 당하였지만 당시의 선조님의 결단은 그리 쉽지 않았던 사건으로 역사 기록의 일부가 되었다.

당대의 선조이신 증조부 류잠(1576). 부 류희갱(1583). 조부 류자신(1612). 작은 아버지 류희담(1614). 작은 증조부 류덕신(1617). 조모 봉원부부인(1620). 實弟 柳忠立(1620) 등은 이미 1623년 인조반정 전에 자연사로 타계하셨고, 류희분. 류희발. 두분은 1623년 인조반정 직후 誅殺되셨고, 류희량(21世). 류희안(21世.) 류효립(23世). 류두립(24世), 류종선(24世), 류양선(24世),등은 유배되었다가 1628년 柳孝立 선조 사건으로 처벌받게 되었다.

1628년 柳孝立 선조 사건으로

○ 罪人李繼先·具山斗·柳孝立·宗善·養善·金應虎加刑, 鄭漋·閔濬·李廷哲加刑, 銀孫·唜香·趙海淵·金鑊·金璜拿來, 李濰拿來, 鄭沁與 柳孝立面質, 柳宗善加刑, 安集中與趙有道面質, 金世益加刑承服, 柳斗立拿來。

류희량의 자는 용경(龍卿)이다. 류씨는 조카의 죄에 연좌(連坐)되어서 거제도(巨濟島)에서 교수형(絞首刑)을 당한 사람이다. 이 사람은 본래 선량한 사람이라고 남들이 말하여 왔다. 한 의금 부사(韓義禁府事)가 편지로 ‘서로 저버리지 말자.’고 영결(永訣)하였다기에 내가 속마음으로 착하게 여겼는데, 나중 들으니 심히 슬픈 일이었다. 형(刑)을 당할 때에 금오(金吾 의금부의 별칭)의 아전에게 묻기를,

“한 지사(韓知事 한 의금 부사를 말함)의 편지가 없더냐.”

하니, 아전이 있다고 하고 그 편지를 내어 주자, 보고는 탄식하기를,

“나를 대신하여 답장해다오. 내가 사형을 당하는 마당에 어찌 정신이 어지럽지 않으리요마는, 내가 평일에 남교(南郊)에 집을 짓고 인하여 제교(祭郊)라 이름하였는데, 지금 내가 거제도에서 교수형을 당하게 되니 이것은 먼저 참언(讖言)이 된 셈이요, 아이의 이름을 두립(斗立)이라 하였는데, 지금 아이가 스물일곱 살에 죽게 되니 이것은 다 하늘이 정한 것이라 또 무엇을 한하리요. 이러한 뜻으로 답을 써 보내라.”

하고 드디어 형장(刑場)에 나섰다 한다. 그 정신이 어지럽지 않기가 이와 같으니 평일의 조행을 가히 알 수 있다.

무신년 5월 상순에 쓰다.

※ 참고로 조선왕조실록 등 역사의 기록 자료를 보면 작은집 도정공(柳德新)선조의 長孫 柳志立(1601生*父:柳希成)선조는 인조반정 이후 인조(仁祖) 13년(1635) 을해(乙亥) 35세 나이로 생원시(生員試)에 합격하시고, 인조(仁祖) 20년(1642) 42세 나이로 임오(壬午) 식년시(式年試) 문과 병과(丙科)에 합격하고, 주서 및 황주판관 등 관직에 오른 것으로 역사에 기록되어 있는 것으로 보아 인조반정이나 류효립 모반사건에 직접적인 피해를 받지 않았던 것으로 이해할 수 있음을 말하여 주고 있으며, 1990년 대종회에서 발간된 문화류씨보감을 보면 입향 유래에 인조반정으로 인하여 再從叔 柳希奮 등으로 인하여 멸문지화를 당하게 되자 이를 피하고자 한양을 떠나 광주군 신사리로 숨어들었다는 모 종중 등의 왜곡된 기록은 더욱 우리들을 혼란케 하며 있을 수 없는 조작된 기록이라 볼 수 있다.

◎ 참고 : 다음의 조선왕조실록이 입증하고 있다.

☞ 인조 44권, 21년(1643 계미 / 명 숭정(崇禎) 16년) 7월 2일(계사) 1번째기사

김수익(金壽翼)을 사간으로, 김시번(金始蕃)을 장령으로, 임한백(任翰伯)을 정언으로, 류지립(柳志立)을 주서(注書)로 삼았다. 지립의 처음 이름은 대립(大立)으로 젊었을 때 박정하다는 이름이 났었는데, 당후(堂后)에 천거되기까지 하였으므로 비난하는 사람들이 많았다.

【태백산사고본】

【영인본】 35책 158면

【분류】 *인사-임면(任免) / *인물(人物)

☞ 효종 11권, 4년(1653 계사 / 청 순치(順治) 10년) 9월 27일(기미) 1번째기사

세선이 뒤집힌 것으로 황해 감사 이후산은 파직하고 황주 판관 류지립은 하옥하다

상이 특지로 황해 감사 이후산(李後山)을 파직하였다. 당초에 상이 해서(海西)의 세선(稅船)이 제 시기보다 늦게 떠나서 뒤집히게 된 것이 많다 하여 유난히 검칙을 잘못한 관리를 나치(拿致)하라고 명하였다. 드디어 황주 판관(黃州判官) 류지립(柳志立)을 하옥하였는데, 류지립이 공초하기를,

“본 읍에는 배가 없어서 고기잡이배를 삯 내어 보내므로 늘 제 시기를 잃는데 이를 감사에게 신보하니 감사도 무방하다고 하였습니다.”

하니, 상이 이르기를,

“감사는 한 도의 일을 맡아서 총괄하지 않는 것이 없는데 이번 조운(漕運)을 어찌 감히 이렇게 지휘하여 나라의 일을 남의 일 보듯이 하는가.”

하고, 파직을 명하였다.

【태백산사고본】

【영인본】 35책 654면

【분류】 *교통-수운(水運) / *사법-탄핵(彈劾)

2. 류효립(柳孝立)의 죄명을 말소하고 그 관작을 회복되게 된 사실.

☞ 고종 1권, 1년(1864 갑자 / 청 동치(同治) 3년) 7월 11일(기유) 1번째기사

의정부에서 임금의 일가 중 연좌된 죄인의 명단을 적어 올리다

의정부(議政府)에서, ‘월전에 연석(筵席)에서 우리 자성 전하(慈聖殿下)께서 성상을 위해 화기(和氣)를 부르고 국가의 운명을 길게 이어가도록 하는 백성을 측은하게 여기는 하교를 내렸습니다. 계속해서 또 음양(陰陽)의 소장(消長)과 사정(邪正)의 진퇴의 기미로써 간곡하게 법을 중히 여기고 제방(隄防)을 엄격히 여기는 일에 대해 삼가는 열 줄의 윤음(綸音)을 거듭 당부하셨습니다. 비와 이슬 같기도 하고 서리와 눈 같기도 한 하교는 정의(精義)가 있지 않은 것이 없었으니, 무릇 우리 조정에 있는 사람치고 누군들 우러러보고 감축(感祝)드리지 않겠습니까? 이제 하교를 거행하는 과정에서 억울한 사람을 풀어주어 복과 상서를 부르고 전장과 법을 지켜 난신적자들이 두려워할 줄을 알게 해야 할 것이니, 그런 뒤에야 성상의 뜻을 조금이라도 펴는 길이 될 것입니다. 그러나 다만 근거로 삼을 만한 문서가 아주 적고 국안(鞫案)도 왕왕 유실된 채로 세월이 오래되어 찾아낼 길이 없습니다. 그래서 단지 한두 가지 참작할 만한 점이 있는 자들을 삼가 나열하여 기록하고서 공손하게 처분을 기다립니다.

용서할 수 없는 죄를 범하고 일이 명분과 의리에 관계되는 무리에 대해서는 그 영향이 소멸되었는지의 여부로써 그 경중을 논할 수 없기에 모두 감히 거론하지 않았습니다. 종실의 사람으로서 이름이 문안(文案)에 있는 사람에 대해서는 따로 써서 들이며 귀양을 갔다가 풀려나지 못한 채 죽은 사람들은 전교대로 일체 써서 들입니다.’라고 아뢰었다.

【원본】 5책 1권 75장 B면

【영인본】 1책 158면

【분류】 *왕실-종친(宗親) / *사법-행형(行刑) / *왕실-비빈(妃嬪)

☞ 고종 1권, 1년(1864 갑자 / 청 동치(同治) 3년) 7월 11일(기유) 4번째기사

죄인 중 벼슬을 회복시켜 줄 사람의 명단을 명하다

전교하기를,

“한효순(韓孝純), 홍계희(洪啓禧), 김양택(金陽澤), 김종수(金鍾秀), 김종후(金鍾厚), 심환지(沈煥之), 김달순(金達淳), 김한록(金漢祿), 정일환(鄭日煥), 김관주(金觀柱)는 모두 관작을 회복시켜라.”

하였다. 또 전교하기를,

“박엽(朴燁), 류효립(柳孝立), 오정창(吳挺昌), 홍양해(洪量海), 이동형(李東馨), 신의학(愼宜學) 등은 모두 죄명을 말소하고 그 관작을 회복시켜라.”

하였다. 또 전교하기를,

“전 좌의정(前左議政) 목내선(睦來善), 전 참판(前參判) 이봉징(李鳳徵), 전 좌통례(前左通禮) 서유기(徐有沂)·한후락(韓後樂) 등을 모두 탕척(蕩滌)하라.”

하였다. 특별 하교로 송환정(宋煥程), 김일주(金日柱) 등 102명을 모두 죄인에서 말소하였다. 또 전교하기를,

“안정 부정(安貞副正) 이균(李畇), 양평 수(楊平守) 이득경(李得慶), 창산군(昌山君) 이상(李相), 낙신 수(樂新守) 이인환(李人煥), 덕신 수(德新守) 이인혁(李人赫), 밀평군(密平君) 이집(李㙫), 밀운군(密雲君) 이훈(李壎), 여천 수(驪川守) 이경(李坰), 반양 도정(潘陽都正) 이소(李炤), 일신 도정(一新都正) 이인엽(李人燁), 호산군(壺山君) 이성(李檉), 밀풍군(密豐君) 이탄(李坦), 복창군(福昌君) 이정(李楨), 복선군(福善君) 이남(李柟), 여흥군(驪興君) 이해(李垓), 여릉군(驪陵君) 이기(李圻), 동평군(東平君) 이항(李杭)과 이하전(李夏銓)은 모두 관작을 회복시켜라.”

하였다.

【원본】 5책 1권 75장 B면

【영인본】 1책 158면

【분류】 *왕실-종친(宗親) / *인물(人物) / *인사-관리(管理)

☞ 고종 시대사 자료 소개

집수 고종시대사 1집

년월일 1864년(甲子, 1864, 淸 穆宗 同治 3年, 日本 孝明 元治 1年) 7月 11日(己酉)

기사제목 앞서 大王大妃가 義禁府 文案을 詳議하여

본문 ▼

앞서 大王大妃가 義禁府文案을 詳議하여 伸復에 合當한 사람을 議論하여 入啓하라는 命에 따라 오늘 義禁府에서 審理啓目을 入啓하다. 大王大妃는 敎하여 韓孝純·洪啓禧·金陽澤·金陽秀·金鍾厚·沈煥之·金達淳·金漢祿·鄭日煥·金觀柱등에게는 官爵을 復舊하고 朴燁·柳孝立·吳挻昌 洪量海·李東馨·愼宜學등은 罪名을 爻周하여 復官爵하며 睦來善·李鳳徵·徐有沂은 蕩滌하고 特敎하여 宋煥程 金日柱 등 102名은 모두 罪名을 爻周토록 하다. 또 敎하여 安貞副正畇·楊平守得慶·昌山君相樂·新守人 煥德·新守人 爀·密平君 㙫·密雲君 堹·驪川守 坰·潘陽都正 炳·新都正人燁·壺山君 檉·密豊君 坦·福昌君 楨·福善君 柟·驪興君·埈·驪陵君 沂·東平君 杭·李夏銓 등에게도 官爵을 復舊하다. 承政院·弘文館·兩司·時原任大臣·諸罪人蕩滌의 命을 거두도록 請했으나 不允하고 이어서 諺敎를 내려 이번에 特別히 曠蕩의 典을 배풀어 王을 위하여 祥和를 맞이하여 錫福을 祈願하는 뜻에서임을 諭하다.

[출전]

承政院日記 高宗 1年 7月 7日·10日·11日·12日·14日·18日

日省錄 高宗 1年 7月 7日·10日·11日·12日·14日·18日

高宗實錄 高宗 1年 7月 7日·10日·11日·12日·13日·14日·15日

龍湖閒錄 15 甲子年 7月 10日·14日

東山日紀 3 甲子紀 7月 10日·11日·14日

哲宗記事拾遺己百 卷64 追集 甲子 7月

'文陽府院君 柳自新&蓬原府夫人 東萊鄭氏(鄭楊貞)(20世)' 카테고리의 다른 글

| 류정립(柳正立) 兵曹判書 柳希奮의 첫째 아들柳希奮(21世)柳自新의 3子 (0) | 2023.03.06 |

|---|---|

| 류정립(柳鼎立) 춘천부사 柳希聃의 외아들柳鼎立(22世)柳希聃의 子 (0) | 2023.03.06 |

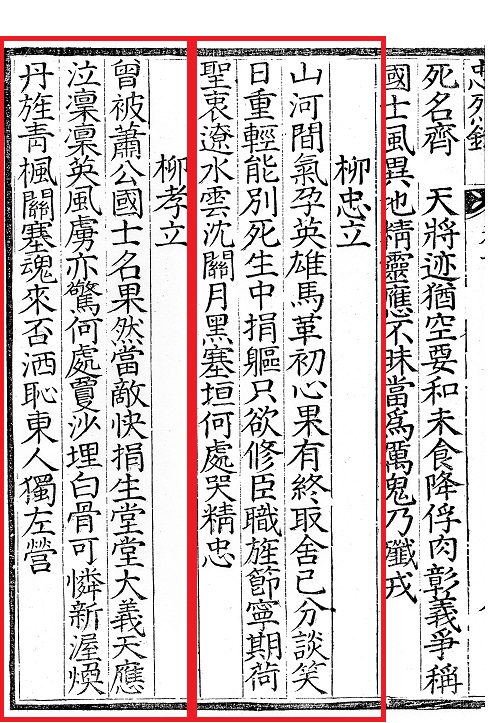

| 류충립 詩 (0) | 2023.03.06 |

| 柳希發 副提學(조선 중기의 문신) (0) | 2023.03.06 |

| 이상재(李尙載) (0) | 2023.03.06 |