광해군 14년인 1622년 광해군의 부인인 문성군부인 류씨

광해군 14년인 1622년 광해군의 부인인 문성군부인 류씨

中殿柳氏(文城郡夫人)柳自新3女

2019-05-28 14:40:59

보물 제2004호 서울 칠보사 목조석가여래좌상

보물 제2004호 '서울 칠보사 목조석가여래좌상'은 광해군 14년인 1622년 광해군의 부인인 문성군부인 류씨가 왕족들과 친정 부모의 천도를 목적으로 발원해 왕실 원찰인 자수사와 인수사에 봉안한 11존 불상 중 하나로 추정되는 불상이다.

17세기 대표적 조각승 현진과 수연, 응원, 인균 등 당대 유명 조각승들이 합작해 만든 불상으로 조각승들의 제작 특징이 복합적으로 반영된 작품이다.

한편 보물 제455호 '경주 황오동 금귀걸이'는 '경주 노서동 금귀걸이'로 명칭을 변경하였다. '경주 노서동 금귀걸이'는 '경주 황오동 금귀걸이'와 더불어 신라 시대 장신구의 대표적 사례로 알려진 작품으로 이번 명칭 변경은 보물 제455호가 1966년 일본에서 환수된 '경주 노서동 금귀걸이'임에도 불구하고 '경주 황오동 금귀걸이'로 인식되어 온 것에 대해 바로잡는 조치라고 문화재청은 설명했다.

jhpark@fnnews.com 박지현 기자

추가설명:柳志世(12代 後孫)

서울 칠보사 목조석가여래좌상(서울 七寶寺 木造釋迦如來坐像)은 1622년(광해군 14) 광해군 정비 장열왕후(章烈王后)가 왕족들과 친정부모의 천도를 목적으로 발원해 왕실 원찰(願刹)인 자수사(慈壽寺)와 인수사(仁壽寺)에 봉안한 11존(尊) 불상 중 하나로 추정된다. 2018년 10월 30일 대한민국의 보물 제2004호로 지정되었다.[1]

‘서울 칠보사 목조석가여래좌상’은 1622년(광해군 14) 광해군 정비 장열왕후(章烈王后)가 왕족들과 친정부모의 천도를 목적으로 발원해 왕실 원찰(願刹)인 자수사(慈壽寺)와 인수사(仁壽寺)에 봉안한 11존(尊) 불상 중 하나로 추정된다.[1]

『칠보사연혁(七寶寺沿革)』에 따르면 이 석가여래좌상은 서울 지장암 목조비로자나불상(보물 제1621호)과 함께 경기도 광주의 법륜사(法輪寺)에 봉안되었던 것인데, 20세기 초 비로자나불상은 지장암으로, 석가여래좌상은 서울 칠보사로 각각 이안(移安) 되었다고 한다. 법륜사는 영창대군의 원찰로 1661년(현종 2) 현종의 폐불정책에 의해 자수․인수사가 폐사되자 두 불상을 봉안한 사찰이다.[1]

자수사와 인수사에 봉안된 것으로 보이는 이 석가여래좌상은 17세기 대표적 조각승 현진(玄眞)과 수연(守衍), 응원(應元), 인균(印均) 등 당대 유명 조각승들이 합작해 만든 작품으로, 조각승들의 특징이 복합적으로 반영된 불상이다. 머리와 상반신을 앞으로 약간 숙인 자세에 오른손은 땅을 가리키고 왼손은 다리 위에 둔 항마촉지인(降魔觸地印)을 한 모습이다. 상반신은 허리가 짧고 어깨가 넓은 반면 하반신은 다리가 높아 현진 특유의 조각 경향이 느껴진다. 반면 턱을 수평으로 깎은 네모진 얼굴에 양 볼이 볼록하게 양감이 살아 있으며, 작고 가는 눈에 오똑한 코, 미소가 있는 작은 입 등 단정하고 인자해 보이는 인상은 수연의 작품의 연상시킨다.[1]

조성배경과 조각양식에 있어 칠보사 석가여래좌상은 ‘보물 제1621호 서울 지장암 목조비로자나불좌상’과 거의 상통한다. 두 상 모두 중량감 넘치는 비례와 형태미가 특징이며 중후한 기풍과 위엄, 무게감을 두루 갖추었다. 기법이 화려하지 않고 비교적 간결하지만 힘이 넘치며 17세기 전반 불상 중에서 수준 높은 작품성을 보여준다는 점에서 예술적 가치가 월등히 뛰어난 작품이다.[1]

서울 칠보사 목조석가여래좌상 보물2004호

소 재 지; 서울 종로구 삼청로9길 51(삼청동 4) 칠보사

「서울 칠보사(七寶寺) 목조석가여래좌상(木造釋迦如來坐像)」은 1622년(광해군 14년) 광해군(光海君)의 부인인 문성군부인(文城郡夫人) 류씨(장렬왕후, 章烈王后)가 왕족들과 친정 부모의 천도를 목적으로 발원해 왕실 원찰(願刹)인 자수사(慈壽寺)와 인수사(仁壽寺)에 봉안한 11존(尊) 불상 중 하나로 추정되는 불상이다.『칠보사연혁(七寶寺沿革)』에 따르면 이 석가여래좌상은 서울 지장암(地藏庵) 목조비로자나불상(보물 제1621호)과 함께 경기도 광주의 법륜사(法輪寺)에 봉안되었던 것인데, 20세기 초 비로자나불상은 지장암으로, 석가여래좌상은 서울 칠보사(七寶寺)로 각각 이안(移安) 되었다고 한다. 법륜사(法輪寺)는 영창대군의 원찰로 1661년(현종 2) 현종의 폐불정책에 의해 자수(慈壽寺)와 인수사(仁壽寺)가 폐사되자 두 불상을 봉안한 사찰이다. 17세기 대표적 조각승 현진(玄眞)과 수연(守衍), 응원(應元), 인균(印均) 등 당대 유명 조각승들이 합작해 만든 불상으로, 조각승들의 제작 특징이 복합적으로 반영된 작품이다. 머리와 상반신을 앞으로 약간 숙인 자세에 오른손은 땅을 가리키고 왼손은 다리 위에 둔 항마촉지인(降魔觸地印, 왼손을 무릎에 얹고 오른 손가락으로 땅을 가리키는 손 모양으로, 석가모니가 수행을 방해하는 모든 악마를 굴복시키고 깨달음에 이른 순간을 상징)을 한 모습이다. 상반신은 허리가 짧고 어깨가 넓지만 하반신은 다리가 높고, 턱을 수평으로 깎은 네모진 얼굴에 양 볼이 볼록하게 양감이 살아 있으며, 작고 가는 눈에 오뚝한 코, 미소가 있는 작은 입 등 단정하고 인자해 보이는 인상 등은 현진(玄眞)과 수연(守衍)의 다른 작품에서도 볼 수 있는 특징이다. 기법이 화려하지 않고 비교적 간결하지만 중후한 기품과 위엄이 느껴지며, 17세기 전반 불상 중에서 수준 높은 작품성을 보여준다는 점에서 예술적 가치가 월등히 뛰어난 작품으로 평가된다.

문화재청, 경주 황오동 금귀걸이 등 4건 보물 지정

파이낸셜뉴스 입력 : 2018.10.30 09:39 수정 : 2018.10.30 09:39

페이스북 공유하기

트위터 공유하기

문화재청은 30일'이익태 지영록', '경주 황오동 금귀걸이' 등 조선 시대 서책과 불교 조각, 신라 시대 금귀걸이 등 4건에 대해 보물로 지정하고 보물 제455호인 '경주 황오동 금귀걸이'의 명칭은 '경주 노서동 금귀걸이'로 변경했다고 밝혔다.

보물 제2001호 경주 황오동 금귀걸이

보물 제2001호 '경주 황오동 금귀걸이'는 1949년 경주 황오동 52호분에서 출토된 귀걸이 한 쌍으로 외형상 주고리, 중간장식, 마감장식의 삼단으로 구성된 전형적인 신라 시대 5~6세기에 해당하는 유물이다.

이 귀걸이는 접합 부위가 매우 세밀해 눈으로는 잘 확인되지 않을 만큼 세공 기술이 뛰어나고 작은 구슬 장식도 매우 섬세하고 아름답다. 또 입체형인 펜촉형 장식물 안팎으로 작은 금 알갱이를 촘촘하게 부착했다.

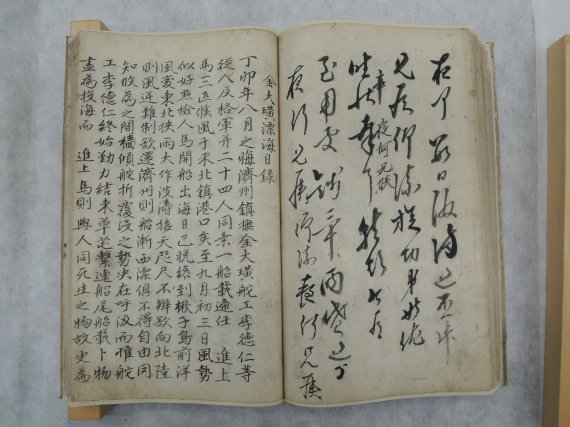

보물 제2002호 이익태 지영록_김대황표류기

보물 제2002호 '이익태 지영록'은 제주목사를 역임한 이익태가 숙종 20년인 1694년년 7월 제주목사로 부임한 이래 1696년 9월까지 재임기간 중의 업무와 행적, 제주 관련 역사를 기록한 책이다.

서문에 의하면 이익태는 제주목사를 역임하면서 알게 된 제주도의 열악한 생활상과 누적된 폐단을 기록으로 남겨 후세에 참고하기를 바라며 기록으로 남겼다고 한다.

수록된 내용은 이익태가 제주목사로 부임하기까지의 여정, 재임기간 중의 공무수행, 제주도 부임시의 행적과 그 과정에서 지은 시·제문·기행문 등이며 특히 제주와 관련된 여러 기록물과 조선인을 포함한 일본인, 중국인, 서양인의 표류에 관한 기록이 비중 있게 다뤄졌다. 이 중 1687년 제주도민 김대황이 출항 후 파도에 휩쓸려 베트남에 이르렀다가 귀국한 여정을 기록한 '김대황표해일록'은 조선 시대 베트남 관련 기록으로 희소성이 있다.

보물 제2003호 남양주 불암사 목조관음보살좌상

보물 제2003호 '남양주 불암사 목조관음보살좌상'은 17세기 전반기에 활발하게 활동한 대표적인 조각승 무염을 비롯해 총 5명의 조각승이 참여해 1649년에 완성한 불상이다.

높이 67cm의 단아한 규모에 머리에는 연꽃과 불꽃문양으로 장식된 화려한 보관을 썼으며 가사는 두벌 겹쳐 입은 모습에 상반신을 앞으로 구부렸다. 전체적으로 비례가 알맞고 신체의 자연스러운 양감이 돋보인다. 얼굴은 이마가 넓고 턱으로 내려가면서 좁아져 역삼각형을 이루었으나 날렵하고 갸름하게 처리한 턱선, 높게 돌출된 코, 자비로운 인상에 실재감 있는 이목구비의 표현 등 1650년대를 전후로 아담하고 현실적인 조형미를 추구한 무염이 참여한 작품의 특징을 잘 보여주고 있다.