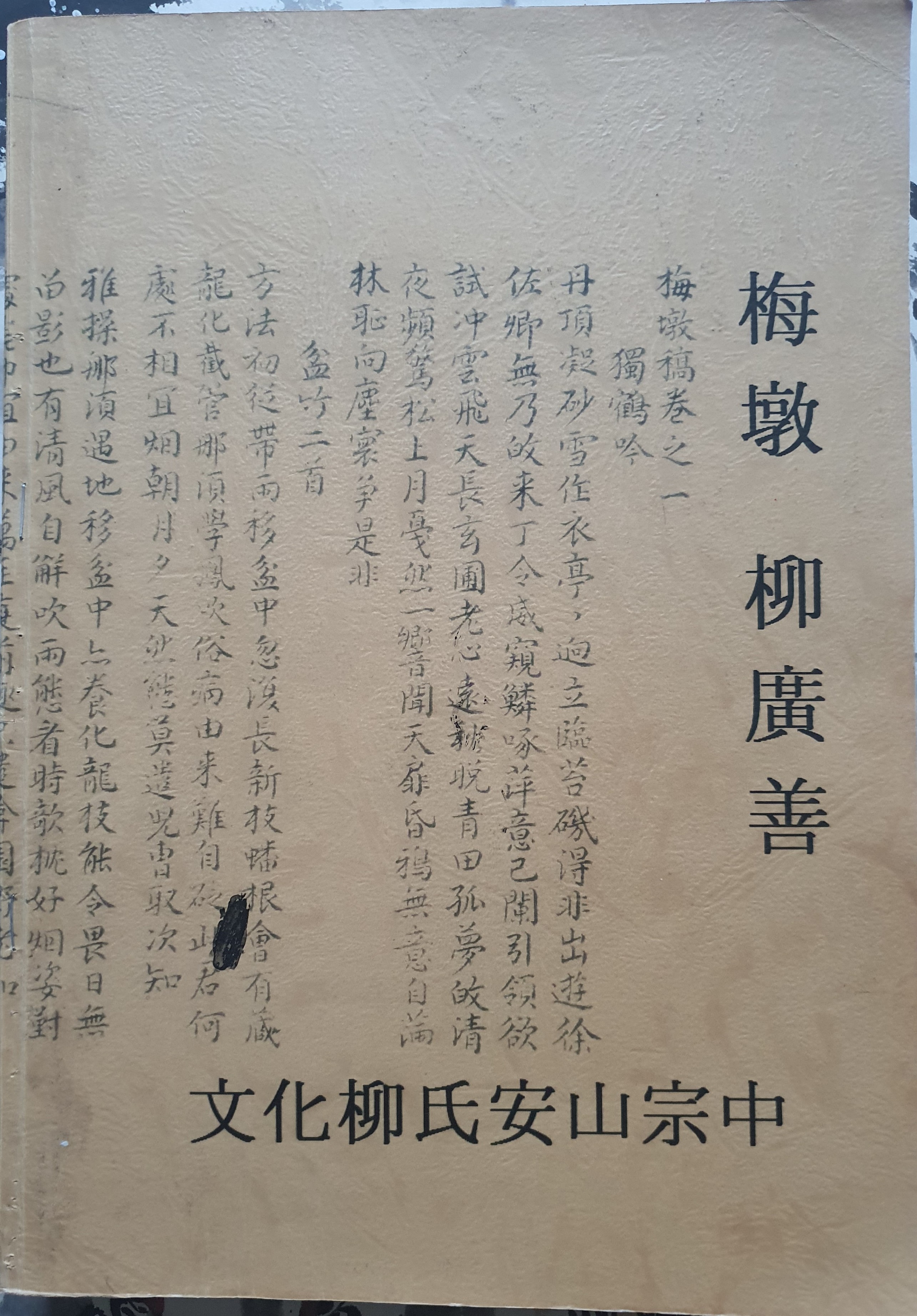

梅墩居士 柳廣善(23世)遺稿集에 대하여

원본 6권을 두텁게 1.2.3권을 1권으로 노끈으로 묶고 4.5.6권을 2권으로 녹끈으로 제본하였음(後孫 柳志世)

원본 6권을 두텁게 1.2.3권을 1권으로 4.5.6권을 2권으로 녹끈으로 제본하였음(10世 後孫 柳志世)

원본 1권 1면

또다른 梅墩集(後孫 5世孫 柳得羲 先祖 筆寫本 1.2.3권으로 구성)

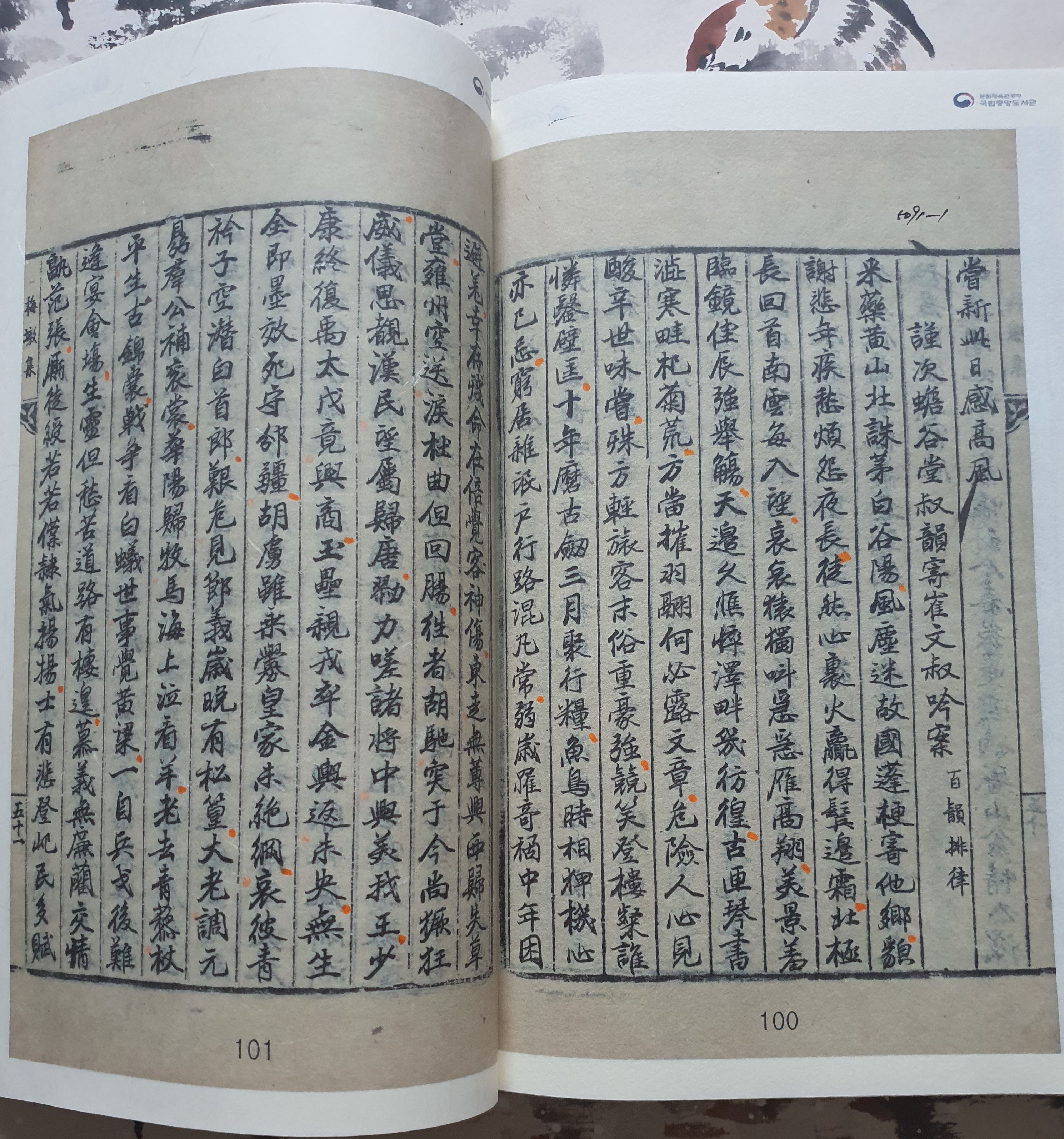

또다른 梅墩集(後孫 5世孫 柳得羲 先祖 筆寫本 1.2.3권으로 구성)를 100면을 펼쳐본 필체

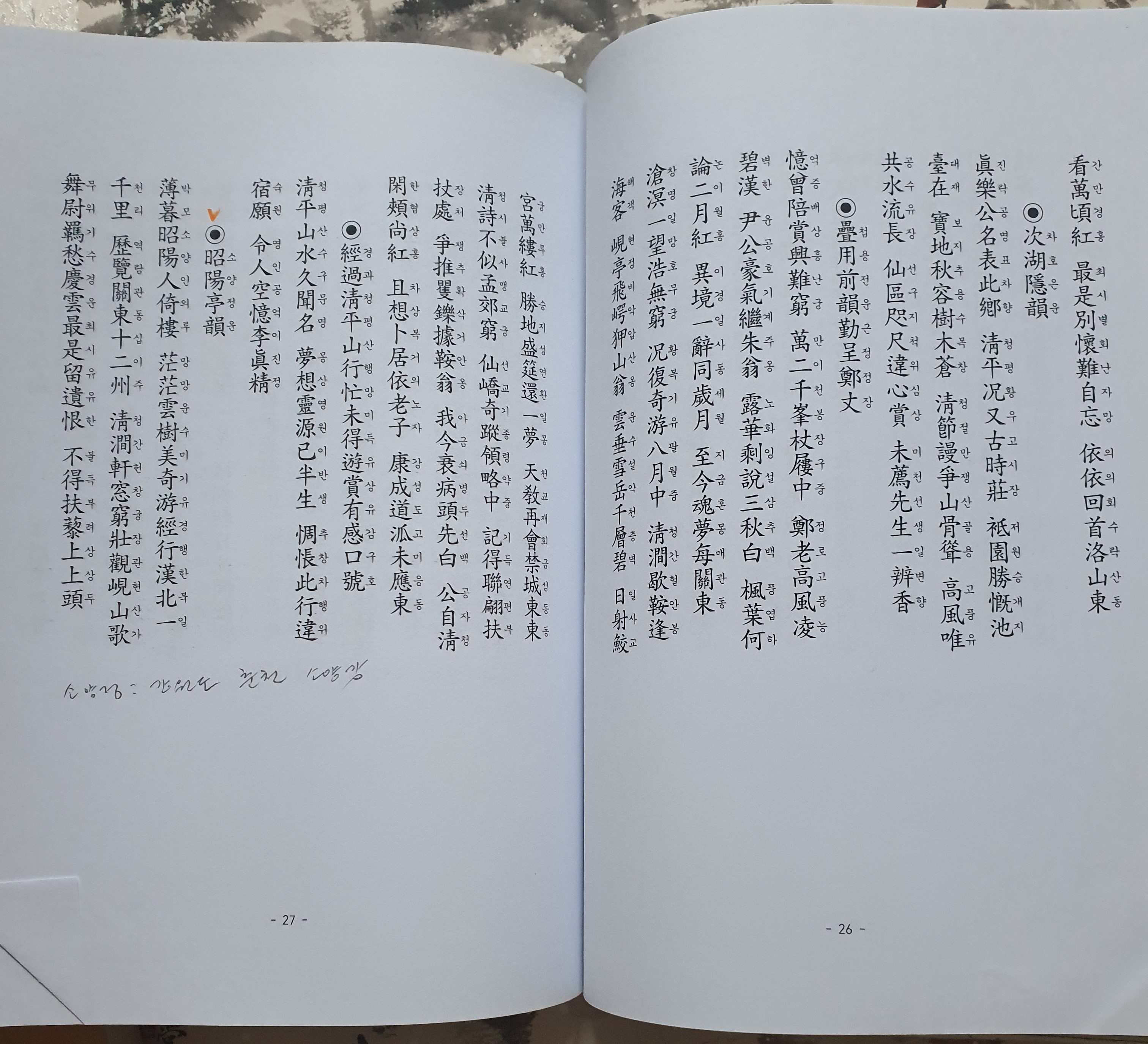

원본1~ 6권을 현대 텍스트로 두텁게 1권으로 제본하여보았음(10世 後孫 柳志世)

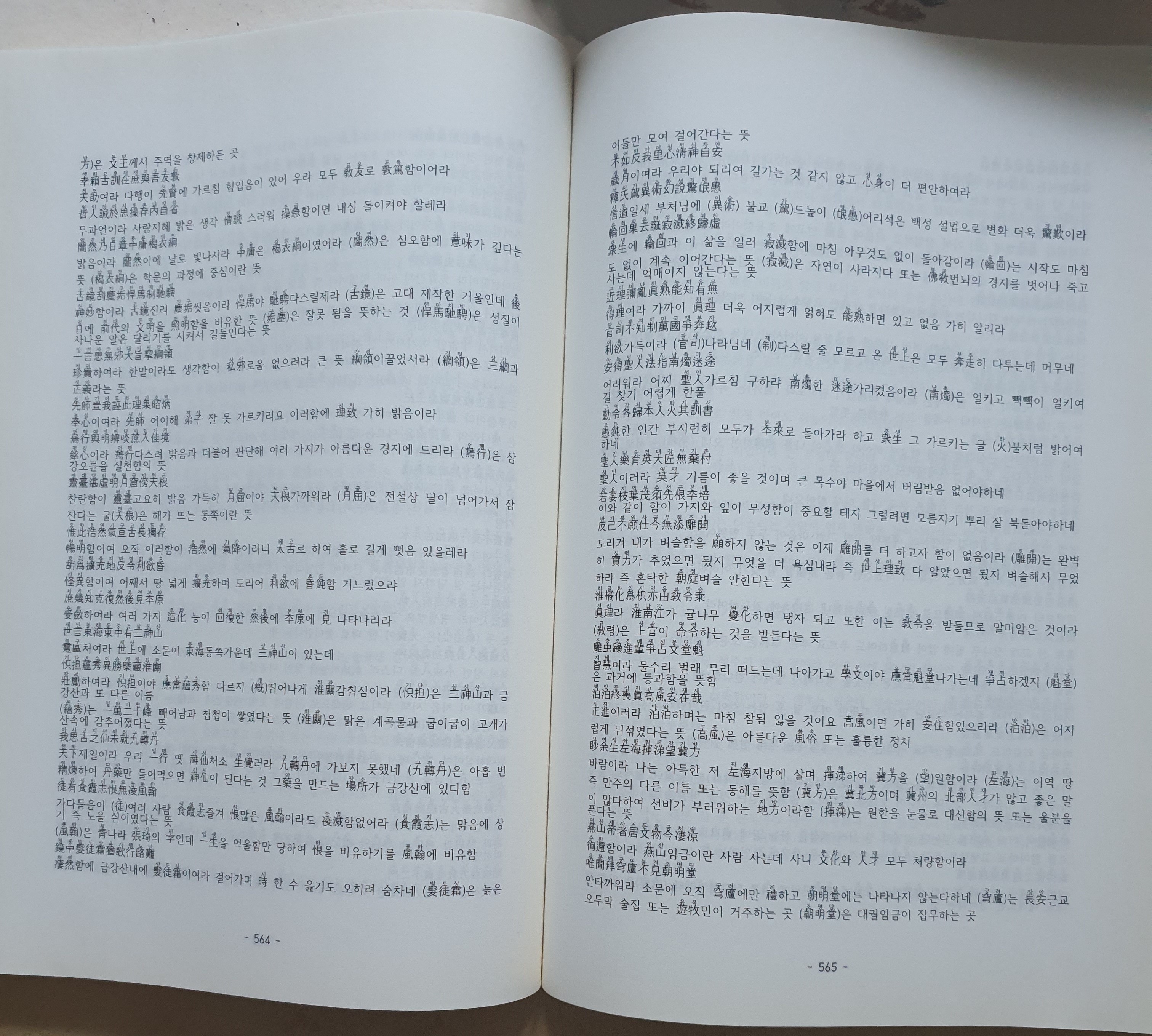

원본1~ 6권을 현대 텍스트로 두텁게 1권으로 제본한 것을 펼친 것(10世 後孫 柳志世)

원본1~ 6권을 현대 텍스트로 두텁게 1권으로 해설하여 제본한 것 (완벽하다고 볼 수 없음)

원본1~ 6권을 현대 텍스트로 두텁게 1권으로 해설하여 제본한 것 (완벽하다고 볼 수 없음)

柳廣善{1616년(光海君 8년)∼1684년(肅宗 10년)=68歲卒}은 朝鮮 中期의 士人. 本貫은 문화{文化=中門使( 11세 柳仁修)公派(嘉靖譜 中心)}. 始祖 ()의 23. 는 여거(汝居), 號는 매돈(梅墩). 詩文集은 현재 매돈유고(梅墩遺稿)와 매돈고(梅墩稿) 두 가지가 있으며 그중 매돈유고(梅墩遺稿)는 6권 6책으로 되어있고, 또 하나는 매돈고(梅墩稿 後孫 柳得羲 筆寫本)로 3권으로 되어있어 作詩는 생각보다 더 많으며 일부 겹치는 부분도 있다. 그러므로 本 解說集은 매돈유고(梅墩遺稿) 6권 6책을 근거한 것이고 후에 겹치지 않는 매돈고(梅墩稿) 3권에 있는 作品은 추가 編輯 예정이다.

柳廣善의 墓誌銘은 京畿觀察使. 禮曹參判을 역임한 25歲 연하인 姨從弟 博泉 李沃{1641(인조 19)∼1698(肅宗 24)}이 지었고, 序文은 大司成 閔昌道 {1654(효종 5)∼1725(영조 1)}가 썼으며, 遺稿集 本文은 副提學 蔡彭胤{1669(현종 10)∼1731(영조 7)}이 筆寫한 것이다.

미국 하바드대 옐친도서관에 소장되어있고 한국고서 디지털 화 外 디지털 화하는 자료는 ‘강옹유고(江翁遺稿)’ ‘매돈집(梅墩集)’ 등 판본이 전하지 않는 필사본을 비롯해 목판본 ‘유산낙부(遺山樂府)’ ‘쌍계유고(雙溪遺稿)’ 등 국내에 판본이 소장되어 있지 않은 귀중 자료와 그동안 국내 연구자들에 의해 논문으로만 소개되었던 ‘동래부호적’ ‘해동제국기’ ‘민시영전’ ‘김원젼’ 등 희귀 자료들이 포함돼 있다.

하버드대 옐칭도서관에는 3800여종의 한국고서가 소장돼 있으며, 이번에 디지털 화하는 고서는 고해상도의 컬러 이미지로 구축될 예정이다.

또 디지털 이미지들은 국립중앙도서관 고서전문가가 작성한 서지정보와 함께 한국고전적 종합목록시스템을 통해 제공된다.

위 두 가지 중에서 6권분 『매돈유고(梅墩遺稿)』를 대략 총 130,000字를 현대문으로 해석하여 놓으려고 국내 여러 학계 학자들을 찾아 의뢰를 하려 노력하였으나 분량이 너무 많고 난해한 부분이 많아 맡아주려는 분을 만나기가 쉽지 않았다.

그러던 중 어느 한분을 만나 완벽한 풀이는 아니 되었지만 그분 나름대로 약 2년여 걸려 낱말 풀이처럼 나열식으로 마쳤으나 작가의 당신 심중에 있는 뜻을 벗어난 부분이 많은 것 같았다.

물론 어느 어느 학자는 자신이 번역하여 주겠다고 하였지만 그 당시에는 이미 나름대로 투자 의뢰를 한 후였다.

그렇다고 그분 역시 과연 보는 이로 하여금 당시의 작가의 심적 고뇌를 완벽하게 표현 해석을 하여 놓을 것이란 생각을 할 수가 없었던 것도 사실이었다.

그렇다고 이쯤에 와서 처음부터 없었던 일로 저버리기에는 너무나 아쉬워 그분이 풀이한 부분을 이해하면서 어느 일부라도 어느 학자라도 앞으로 완벽한 해석을 하여 놓을 것이란 기대를 같고 나열식 풀이일지라도 정리하여 놓는 것이 후손의 도리라 생각하였고, 일부 작품에 년도가 있는 것은 선조님의 당시 연령대를 역산하여 본인이 정리하여 놓아야 하겠다는 마음으로 1~6권의 詩題를 정리하였음을 부끄럽게 밝히는 바이다.

한편 서문에 대하여 성호(星湖) 이익(李瀷) 전집 제50권에는

《매돈집》 서문〔梅墩集序〕이라는 내용에 다음과 같은 글이 있기도 하다.

삼백편{(三百篇 시경(詩經)}이 말류(末流)에 가서는 오칠언(五七言)이 되었으니, 곧 귤나무를 강북(江北)으로 옮겨 심은 것과 같다. 또 변하여 장단율(長短律)이 되어서는 세교(世敎)를 해친 것이 더욱 심하다. 한 시대의 선비들로 하여금 쓸모없는 말단 기예에 공력을 기울이게 하는 것은 국가의 복이 아니다. 무릇 재목(材木)은 큰 데에 쓰면 크게 되고 작은 데에 쓰면 작게 되니, 이것은 재목의 잘못이 아니라 사람이 스스로 깎아 버린 결과이다. 빗물도 마찬가지

이다. 깊은 산속 궁벽한 골짜기 사이를 적시면 큰 나무 천 그루 가운데 소태나무와 가래나무, 녹나무 등이 윤택(潤澤)을 입게 되어 재목이 된다. 그리고 좋은 밭을 적시면 좋은 곡식이 무성하게 자라나서 귀한 사람이나 천한 사람이나 모두 먹고 살게 된다. 혹은 언덕을 적시면 가시나무와 덤불의 작은 잎사귀와 미세한 뿌리가 자라고, 구문(鉤吻)과 야갈(野葛)은 녹음(綠陰)처럼 진한 색을 띠고서 무성하게 자라지 않는 것이 없다. 그러나 그것들이 아름답거나 보기 흉하거나 크거나 작거나 하는 것은 애당초 빗물이 알바가 아니다.

인재(人才)도 역시 마찬가지이다. 선비가 임금의 지우(知遇)를 받으면 묘당(廟堂)에서 계책을 내어 오직 국가가 높아지지 않고 은택이 널리 베풀어지지 않을까만을 걱정할 뿐이니, 다른 것을 생각할 겨를이 있겠는가. 혹시 곤궁하여 아랫자리에 있다면 선왕의 도를 외우고 익히며 저술하여 학설을 만들면 아마도 후세에 보탬이 될 것이다. 그런데 지금 사람들은 그렇지 않다. 위에는 법도가 없고 아래서는 법을 지키지 않으며, 벼슬에 나간 자는 치리(治理)를 도외시하고 선비는 시무(時務)를 담론하여 떼지어 비난을 하고 있다. 이에 시율(詩律)의 공(功)을 다투어서 성병(聲病)을 겨루고 체재(體裁)

를 분석하여 구하기를 목마른 자보다 심하게 하고 믿기를 시귀(蓍龜)처럼 할 뿐만이 아니어서, 늙음이 장차 이르는 것도 알지 못한다. 세상의 습속이 사람을 몰아가는 것이 이와 같다. 그러나 시를 짓는 데 있어서는 정성을 다하고 힘을 쏟지 않으면 또한 남보다 뛰어날 수 없다. 그러므로 부귀한 집안 출신의 시인이 지은 작품에서 이따금 볼만한 풍채가 있지만 이들의 시는 공교(工巧)하다고 이르기에는 부족하다. 아주 공교한 시는 오직 곤궁한 선비가 지은 것이다.

매돈(梅墩) 류공(柳公)은 가장 곤궁한 사람이다. 집안이 풍비박산 나서 애당초 과거 공부를 하지 않았고, 어려서부터 장년(壯年)에 이르도록 마음먹은 것과 입에서 나오는 말은 모두 새와 짐승을 읊고 달과 바람을 읊조리는 것이었다. 무릇 천지 사이에서 들려오는 소리와 눈으로 본 것이 시(詩)의 재료가 아닌 것이 없으니, 그 말이 어찌 공교하지 않을 수 있겠는가. 애석하도다. 가령 공이 가진 재주의 민첩함과 부지런함으로 옛날 군자의 성덕대업(盛德大業)에 힘썼다면 반드시 지극히 정밀하게 기미를 살펴서 천하의 사람들이 힘써야 할 일을 이루었을 것이다.

내가 이학사(李學士)의 《박천집(博泉集)》을 읽어 보니, 공의 詩를 매우 칭찬

하기를 “천신선생(薦紳先生)과 문인재자(文人才子)가 모두 칭찬하고 사모하여 금옥(金玉)처럼 보배로 여기고 있다.” 하였으니, 그 당시에 큰 명성을 얻은 것을 볼 수 있다. 지금 후손이 단약(單弱)하여 문집을 간행하지 못한다면 장차 세상에서 칭찬했던 사람들과 함께 민멸(泯滅)되어 전하지 않게 될 것이니, 오직 공을 깊이 아는 한 무리의 사람들이 남몰래 애석해 마지않을 것이다. 그의 증손 아무개가 학사(學士) 채팽윤(蔡彭胤)이 교정한 약간 권을 가지고 나에게 서문을 지어 달라고 하였으나, 박천의 말에 갖추어져있고, 채 학사가 가려 뽑은 것이 유감이 없으니, 내가 감히 군더더기 말을 하겠는가. 다만 일찍이 개탄한 것을 논하여 책 끝에 기록한다. 라고 했다.

三百篇之流爲五七言。卽橘樹之江北也。又轉爲長短律。尤甚害敎。使一世之士。工於無用之末技。非國家之福也。夫才用之大則大。用之小則小。非才之罪。人自斲之也。雨水一也。潤之深山竆谷之間。大木千章。杞梓楩柟。得其膏澤。成棟成梁。潤之良田。嘉穀繁茂。貴賤以賴。或潤之丘原。榛棘苞稂。細葉微根。鉤吻野葛。綠縟若濃。莫非生意。彼美

惡洪纖。初非雨水所知也。人才亦然。士與時遇則謀猷廟朝之上。惟恐國之不尊。施之不博。他尙暇及哉。或竆而在下。誦習先王之道。撰著成說。庶幾有裨於方來。今也不然。上無道揆。下無法守。進身者視治理爲度外。士談時務。羣聚而咻之。於是爭爲詩律之功。競聲病裂體裁。求之劇於飢渴。信之不啻蓍龜。不知老之將至。世習之驅策人若是矣。然非殫精極力。亦無以出乎人。故貴富之家。往往有風彩可觀。謂之工則未也。工之至者。其惟竆士乎。梅墩柳公竆之最也。家勢險釁。未始從事於功令。從幼至壯。心心口口。啽飛弄走。抹月批風。凡天地間聲入而目擊者。莫非詩

料。其語安得不工。惜乎。使公之才之敏且勤。移諸古君子盛德大業。必將極深硏幾。成天下之亹亹矣。余讀李學士博泉集。盛稱其詩曰薦紳先生文人才子。皆稱而慕之。寶若金玉。重名於一時可見。今其後孫單弱。將不免並與其世所欽歎者而堙沒不傳。惟一種知公之深者。喑喑嗟悼不置而已矣。其曾

조선 말기의 실학자(1681~1763). 자는 자신(自新), 호는 성호(星湖)이다. 유형원(柳馨遠)의 학문을 계승하여 실학의 대가가 되었다. 실용적인 학문을 주장하며 평생을 학문 연구에만 몰두하여 《성호사설(星湖僿說)》과 《곽우록(藿憂錄)》 등 수많은 책을 저술하였다. 그의 사고는 후에 정약용 등을 비롯한 후대 실학자들에게 큰 영향을 끼쳤다.

****************************************************************

梅墩遺稿 권 1권∼5권에 시 1,260수, 권6은 모두 63편으로 사(詞) 2편, 부(賦) 6편, 전(箋) 1편, 계(啓) 1편, 통문(通文) 1편, 잠(箴) 4편, 비(碑) 1편, 명 4편, 송(頌) 5편, 송사(頌辭) 1편, 찬(贊) 3편, 서(序) 2편, 설(說) 2편, 기(記) 6편, 기후(記後) 2편, 변(辨) 1편, 평(評) 2편, 찬·명(銘)·전(傳)·행장 각 1편, 제문 14편, 부록인 묘지명(墓誌銘) 1편 등으로 구성되어 있다. 이 책은 아직 간행하기 위한 편집 마무리가 이루어지지 않아 차례가 다소 뒤바꾸어지는 등 첨삭이 덜 된 부분이 간혹 눈에 띈다. 내용은 구성의 체제에서 알 수 있듯이 거의 시(詩)로 채워져 있다.

영·호남에서 관북(關北)까지 발길 닿는 대로 유랑하며 읊은 詩들로 우리나라의 명승지는 모두 망라되었고, 각 고을의 人心까지 아울러 전하고 있다. 1권 3쪽의 〈쇄복서 曬腹書〉는 뱃속에 저장된 수많은 책을 하늘에 쬐어 말린다는 중국 학륭(郝隆)의 고사를 인용한 시제(詩題)로 작가의 집안이 (1623-1616=7歲)인조반정으로 일시에 沒落한 悲哀를 表現하고 있다.

4책에는 영·호남의 기승(奇勝)을 관광하며 적은 것이 담겨져 있다.〈서행록 西行錄〉은 길을 나서며 준비한 행장의 품목을 자세히 적고 있는데, 고검(古劍) 한 자루가 끼어있어 옛 선비들이 검(劍)도 멀리하지 않았음을 알 수 있게 한다.

5권의 91~96쪽 근차섬곡당숙운(謹次蟾谷堂叔韻)은 100韻(1000字)의 巨作으로 그의 가장 뛰어난 작품 가운데 하나이다. 규장각 도서에 있다.

國朝人物考 韓國民族文化大百科辭典

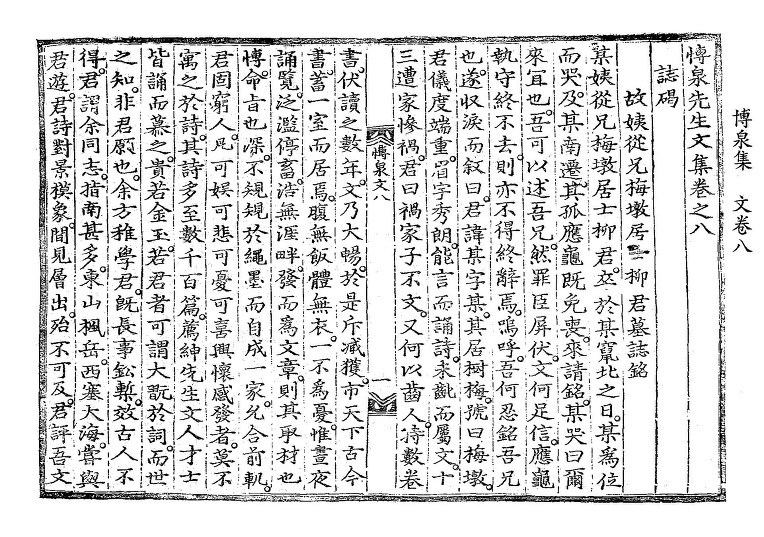

<박천집(博泉集) 이옥(李沃)>

1641-1698(인조19-숙종24=57歲) 字:文若‚ 號:博泉‚ 本貫:延安‚ 父:觀徵‚ 母:朔寧 崔氏 6권 102~105쪽에 故姨從兄梅墩居士柳君墓誌銘 저자의 姨從兄에 대한 묘지명이다.

姨從兄이 자신이 유배되어 있던 시절에 죽었다는 사실과 아들인 柳應龜(24世)가 찾아와 비문을 부탁했다는 사실을 기록했다.

湖西錄 (1)平澤道中酬梅翁-公之姨兄柳君廣善能詝‚ 別海運洪判官-萬鍾‚ 洪陽館.

1641년(인조 19)∼1698년(숙종 24). 조선 후기의 문신. 본관은 연안(延安). 자는 문약(文若), 호는 박천(博泉). 이관징(李觀徵)의 아들이며, 모친은 최호(崔皞)의 딸이다.1660년(현종 1년) 즉위 증광시(卽位增廣試)에 병과로 급제하고, 사관(史官)을 거쳐 1668년(현종 9년) 예조좌랑, 1670년 사간원 정언‧사헌부지평이 되었으며, 1675년(숙종 1년) 홍문관에 들어갔으며 그 뒤 헌납‧이조좌랑‧응교‧사간‧우부승지‧부제학 등을 역임하였다.1678년 예송(禮訟)에 의하여 시정된 복제(服制)의 고묘(告廟)와 송시열(宋時烈) 등의 오례주장자(誤禮主張者)의 처벌 문제로 남인이 강경파 청남(淸南)과 온건파 탁남(濁南)으로 분열되자, 아버지와 함께 허목(許穆)‧윤휴(尹鑴)를 중심으로 한 청남에 속하여 송시열의 극형을 주장하다가 탁남의 영수 허적(許積) 등의 반대로 삭직되어 북청(北靑)에 유배되었다.1689년 기사환국으로 풀려나 승지에 등용되고 京畿道觀察使를 거쳐 1692년 예조참판이 되었다. 직간(直諫)을 잘하여 여러 차례 유배당하였으며, 1698년 영남에서 죽었다.글씨에 능하고 문명도 높았다.저서에는 《박천집》 33권과 《역대수성편람(歷代修省便覽)》이 있다.

다음의 博泉 李沃은 잘 아시고 계신바와 같이 梅墩 선조님의 25살 손아래 姨從弟 아닙니까?

재미있는 것은 위 李沃의 父인 靖僖公 이관징 (梅墩居士 선조의 이모부)과 子 息山 이민부 3대가 당시에 대단한 인물인 동시 당대의 유명한 기생? 들과 깊은 관계에 있었다. 합니다.

그 중 제가 어렵게 발굴한 李沃과 愛娘의---?

무슨 이야기인지는 모르겠습니다만

李沃과 愛娘의 愛貫憂樂, 夷險如一.

筆帖(假稱)

公諱 沃 字 文若 號 博泉 崇禎辛巳生庚子增廣文科官堂品 副提學 京圻 監司 止 禮曹參判 戊寅 卒有文集行于世 靖僖公(이관징) 第一子

風蕭泛泛弄輕柔

五月花罷麥已秋

看盡流頭千萬疊

孤舟又下大江流

別愛娘詩序

昔澹庵胡銓 愛琴兒 梨氏女 其在斥逐猶惓惓不舍也 夫澹菴以勁氣直節 高天下 乃近不正之色於窮約之中 何哉 及覩 朱夫子所以刺諷者一身輕之 詩又知士君子所以自處者 不可諫也 辛亥(1671)余有北關役至雄城 有府妓愛卿者 善歌舞 應對甚慧 後七載從余于洛 重繭二千원문보기里 其間關勞苦如此 顧余檢狎中人未能盡如 其願其明年 余遭讒謫于宣城 愛又自京師 千里來隨 時六月隆熱 上下敲赩 征旅暍死道間者 相隨續愛猶不憚也. 通雄城 距京二千里 自京距宣又千里 愛之從我於三千里者 一何勤也 不知澹菴當此何以處之也 然余方在省尤中 其可以媵姬爲娛耶 俄有友人書來責我 安能不謝遣乎 噫攘臂於芬華之途 反面於顦顇之境 乃人之情也 愛獨背俗人所共好 而從所共惡 隨我於長沙 寂莫之濱 是有以或我懷者焉 聊贈一言以表之 飛花垂柳摠茫茫 離別關河道路長 多情自古還多恨 關山匹馬走嘉京 綠樹啼鸎送獨行 從古西安開府地 故敎才子賦深情 戊午季夏 居易齋

題 愛娘 詩卷 梅墩居士 稿 柳廣善(1616~1684) 문화류씨

古今情之一字 偏鍾於佳人豪士 然難遇而易阻 或旣合而復分 噫氤氳使者何其多猜且劇 以致缺陷世界 好事少而惡事多也 碧桃紅杏必易零落 翠眉玉頰終多離別 此古之有心人 惋惜於彩雲琉璃者也 近見愛娘事實 與孤竹公之洪娘酷似 仍用崔韻 書其詩卷云爾 “別鳳離鸞隔五城 忍敎抛棄百年情 蕭蕭風雪重關路 惆悵無人更送行 顚風急雨易摧蘭 逝水流雲本不還 從此佳人天外別 塞垣何處望夫山 此一篇不知姓名”

* 息山先生文集卷之二十二, 行狀, 先府君家狀 178_456a 李沃(1641~1698),

“府君姨從兄 梅墩居士柳公廣善。文章士也。評府君文曰。江出岷峨(소동파)。野接靑徐(진한고문)。人以爲知言。” 청서(靑徐) : 청주(靑州)와 서주(徐州)의 병칭으로, 주(周) 나라 때 서주가 청주에 합병되었는데, 지금의 산동성(山東省)과 강소성(江蘇省) 지방에 해당한다.

▣▣ 愛娘 序

▣▣初見 在辛亥(1671) 從余于京, ▣(在)戊辰(1688)從余于西州謫所, 在戊午(1688~1690)又從余于北塞謫所, 在辛酉1691~1693). 上下年時餘十年, 經歷道路數千里, 而余之困敗▣極矣.

常人之情 利盡則疎也 時久則變也 力極則怠也 愛於余如一 謂則愚也 謂之奇 可也.

昔陶徵士 以僕隸是亦人子戒其子 善遇媵女▣…▣僕隸爲近 况愛之至懇 有足動丈夫心者乎 然余之畏罪省尤 不敢娛樂 如在西州不敢留 而更遣之 它日蒙恩宥返京國 以愛誠勤之狀稟之家庭 然後愛也 庶作李氏家人 噫前之日六月隆熱 今之日亦六月隆熱 間關險阻 如趨樂土 面目焦枯 非復昔容 重可憐也 辛酉(1692~1693)季夏 居易齋

僑居夏事八絶句

峽山千疊氣常陰 僑屋東西盡茂林 長日閉門無客到 只將墳典付閑心

朝家申令籍遷氓 編戶分牟數斗贏 如奴奔走供來夕 舍北溪舂亂杵鳴

流川決決引城闉 丈席方渠鑿築新 香芹冒雨蒼莖長 欲薦吾君感野人

山居瓜藾代鮮魚 僦地治畦日手鋤 莫說東陵窮達事 元來時運有乘除

浴雨新收始覩天 關心穡事咸慵眠 淸晨飯腹祖童去 催向城東理麥田

泥簷席慵有聲雷 向夕蚊蝱無數來 未耐肌膚爲爾困 中霄步出小庭隈

柴門不正對滄洲 日見村童散牧牛 且許長堤隨綠水 莫催欹坂駕鹽輈

平生有癖鄴候如 家畜群書萬軸餘 來時惶急全遺棄 只待新陽曬腹儲

舊德窩主人 書(印)

<민창도(閔昌道)의 序文>

1654년(효종 5년)∼1725년(영조1년). 조선 후기의 문신. 본관은 여흥(驪興). 자는 사회(士會), 호는 화은(化隱). 좌의정 민희(閔熙)의 아들이다. 1678년(숙종 4) 증광문과에 을과로 급제, 이듬해 문과중시에 병과로 급제하였다.1680년 정언이 되었고, 1689년 부제학 유명현(柳命賢) 등이 홍문록(弘文錄)을 만들 때 13인 중의 한 사람으로 발탁되었다. 그해에 헌납‧부교리를 지냈고, 이듬해 사가독서(賜暇讀書)하던 중 호당시(湖堂試)에 수석으로 합격하여 숙종으로부터 상으로 표피(豹皮)를 받았다.1690년 헌납으로 사서(司書)를 겸하였고, 이어 이조좌랑‧승지를 거쳐 1691년 경상도관찰사, 이듬해 부제학을 거쳐, 1693년 이조참의, 1694년 大司成이 되었으며, 1722년(경종 2) 신임사화 때 장수(長水)에 유배되었었다.특히, 문장과 글씨에 능하여 곽산의 개원사(開元寺) 불량비문(佛糧碑文)과 영변의 보현사(普賢寺) 월저대사비문(月渚大師碑文)을 찬하였다.

太山太守流觴㙜。三月三日脩稧來。勸君更擧蘭亭事。依舊巖前春水回。

竹屋柴門一半藏。麯塵垂地不勝長。春風濯出眞顔色。雨歇烟開又夕陽。

潤氣霏霏生曙簷。杜山微辨霧中尖。長風忽送西來雨。飛度平林入卷簾。

折竹聲中暮色遅。凍雲千里下如絲。試看屋上層層玉。天半斜峯分外奇。

舍後陽崖花雨新。鵑紅朶朶壓枝匀。行廚傍水香烟起。擷取山中一片春。

淸灘鳴玦一竿孤。兩岸秋生雪色蘆。冒雨歸來簑盡濕。玉鱗多少佐親廚。

陳荄生葉綠萋萋。三月郊原雨露齊。落景半林橫笛遠。烏牛將子渡前溪。

傳聞靑女過詩山。萬樹朝來一樣斑。不必停車登石徑。層巖只在卷簾間。

****************************************************************

梅墩이 7歲 되던 해인 1623年 仁祖反正으로 祖父 柳希亮은 거제도로 유배되고, 父親 柳斗立마저 유배되었다.

어머니가 眼疾(눈병)이 심하였는데 삼복더위에 파리를 쫓느라 하루도 거르지 않고 정성스럽게 부채질을 하는 등 효자였다는 고문서 사실(아래 원문 내용)이 여러 곳에 기록되어 있다.

※ “字汝居號梅墩文化人斗立子年十三遭家禍 廣善曰曰禍家子不文又何以齒人讀書數年文乃大暢於是斥臧獲市天下古今書蓄一室而居焉晝夜誦覽發爲文章事母孝母病眼廣善操扇辟蠅貫三夏無一息”

그러니 현종이 유가종의 사찰과 밀접하고 修理寺는 번창할 수 있었다.

그러한 修理寺를 인조반정과 류효립, 류두립 모반사건으로 죽임을 당한 광해군의 처남 祖父 柳希亮의 孫子인 柳廣善이 身心을 닦는 聖地로 다음과 같이 詩를 읊었다.

만 12(1628년)부터 하며 를 돌아다니며 의 ()를 읊으며 여생을 마쳤다.

****************************************************************

6男 進士 柳希鏗1, 判決使 文原君 柳希聃2, 兵曹判書 柳希奮3, 副提學 柳希發4, 京畿監司,禮曹參判 柳希亮(祖父)5, 僉正公 柳希安6

제15代 光海君의 丈人인 文陽府院君 柳自新(1541~1612)과 東萊 鄭氏 左相 林塘

鄭惟吉(1515~1588)의 二女(蓬原府夫人 東萊 鄭氏=朝鮮中期의 女流詩人 鄭楊貞)사이에서 5子로 태어난 柳希亮(祖父)이다. 光海君과 柳希亮은 1575年生으로 同甲나기이다.

鄭惟吉의 三女는 金尙憲,金尙容 兄弟의 母이고 이들의 父는 安東 金氏 金克孝이다.

安東 金氏 金尙容, 金尙憲 兄弟의 父 金克孝는 文陽府院君 柳自新과 同壻지간이다.

柳希亮(祖父)의 兄弟姉妹와 金尙容, 金尙憲 兄弟는 姨從간이다.

1545년 30歲인 鄭惟吉, 44歲인 李滉(1501), 김인후는 같이 동호서당에서 사가독서하였다. 鄭惟吉(1515)은 정계로, 李滉(1501)은 학자로 활동하였다.

鄭惟吉-鄭昌衍-鄭廣敬(東萊 鄭氏=서울시 사당동 묘역)은 3代이다.

1575년(선조 8년) 光海君과 柳希亮 출생은 같은 해의 동갑내기이다.

光海主의 妃(中殿) 柳氏 태어나다.---仁祖反正 後 廢妃로 文城郡夫人

柳希亮 외아들 斗立(15歲 進士試 20歲 문과)(母=貞夫人 綾城 具氏)

成均館 儒生시 정호성,허실,최성원등과 팔도 열읍의 향교와 모든 서원 에 鄭仁弘이 지은 발남명집설을 비방하는 서찰을 보냄.

當代 任就正,柳希亮,許筠,鄭廣成,柳忠立,裵大維등 13人의 官職과 姓名 을 自筆로 쓰고 手決한 古文書 存在 確認

成均館 直講 신분으로 郎廳에서 東國新續三綱行實撰集廳에 근무하다.

弘文館 典翰 都廳 稱號 檢擧 東國新續三綱行實撰集廳에 근무하다.

柳希亮의 아들 柳斗立이 만 14歲 어린 나이에 進士試에 합격되다.

柳希亮은 5월7일 독서당 관원에 선발되어 4째 兄 希發과 함께 湖當에 들다.

都廳에 弘文館 直提學 신분으로 火器都監 조직에 참여하여 加資되다.

斗立의 子 廣善(母=淑人 朔寧 崔氏)이 10월13일 태어나다.

東國新續三綱行實撰集廳의 都廳에 司僕侍正 관원으로 근무하다.

外三寸인 右議政 鄭昌衍은 3인의 都提調 관원으로 근무하다.

☞ 柳格 神道碑(충청북도 괴산군 소수면 몽촌리)의 篆額을 쓰다

☞ 推案및鞠案 義禁府編(1623)---奎章閣 15149

☞ 41歲에 孫子 廣善 태어나던 해에 시조 한수 쓴 글이 남아있음.

峰陰 柳希亮의 필적으로 “石潭”이란 제목(成均館大 博物館)

☞ 柳希亮이 자필로 자신의 직책을 쓰고 수결(서명)을 한 고문서가 남아 있음.

임취정(任就正)이 아들 임흥후(任興後)가 1616년 8월 12일 날 문과 에 급제하자 만들어 준 성문(成文)

☞ 峰陰 柳希亮의 필적으로 斜川莊八景圖 篆 作-삼성미술관 리움 소장

嘉善大夫禮曹參判 李沃(1641∼1698)이 廣善의 姨從弟이며 廣善의 墓 碑銘을 쓰다 .

閔昌道 출생하고 1714년 梅墩(柳廣善)의 梅墩稿의 序文을 쓰다.

閔昌道 증광문과 을과로 급제, 다음해에 문과증시에 병과로 급제

閔昌道는 弘文錄을 만들때 副提學 柳命賢등 13인 중의 한사람으로 발 탁되다.

閔昌道는 사가독서하던중 湖當試에 수석하여 肅宗으로부터 상으로 표 피를 받다.

梅墩(柳廣善)의 梅墩稿의 序文을 문장과 글씨에 능한 閔昌道가 쓰다.

閔昌道는 곽산의 佛糧碑文과 영변의 普賢寺 月渚大師碑文을 撰하였 다.

파주산성 축조를 청하다.---柳希亮이 京畿監司로 있을시 비변사 兵馬 節度右道防禦使를 겸직하였다는 실록

柳廣善의 墓誌銘은 京畿觀察使. 禮曹參判을 역임한 25歲 연하인 姨從弟 博泉 李沃{1641(인조 19)∼1698(肅宗 24)}이 지었고, 序文은 大司成 閔昌道 {1654(효종 5)∼1725(영조 1)}가 썼으며, 遺稿集 本文은 副提學 蔡彭胤{1669(현종 10)∼1731(영조 7)}이 筆寫한 것이다.

미국 하바드대 옐친도서관에 소장되어있고 한국고서 디지털 화 外 디지털 화하는 자료는 ‘강옹유고(江翁遺稿)’ ‘매돈집(梅墩集)’ 등 판본이 전하지 않는 필사본을 비롯해 목판본 ‘유산낙부(遺山樂府)’ ‘쌍계유고(雙溪遺稿)’ 등 국내에 판본이 소장되어 있지 않은 귀중 자료와 그동안 국내 연구자들에 의해 논문으로만 소개되었던 ‘동래부호적’ ‘해동제국기’ ‘민시영전’ ‘김원젼’ 등 희귀 자료들이 포함돼 있다.

하버드대 옐칭도서관에는 3800여종의 한국고서가 소장돼 있으며, 이번에 디지털 화하는 고서는 고해상도의 컬러 이미지로 구축될 예정이다.

또 디지털 이미지들은 국립중앙도서관 고서전문가가 작성한 서지정보와 함께 한국고전적 종합목록시스템을 통해 제공된다.

위 두 가지 중에서 6권분 『매돈유고(梅墩遺稿)』를 대략 총 130,000字를 현대문으로 해석하여 놓으려고 국내 여러 학계 학자들을 찾아 의뢰를 하려 노력하였으나 분량이 너무 많고 난해한 부분이 많아 맡아주려는 분을 만나기가 쉽지 않았다.

그러던 중 어느 한분을 만나 완벽한 풀이는 아니 되었지만 그분 나름대로 약 2년여 걸려 낱말 풀이처럼 나열식으로 마쳤으나 작가의 당신 심중에 있는 뜻을 벗어난 부분이 많은 것 같았다.

물론 어느 어느 학자는 자신이 번역하여 주겠다고 하였지만 그 당시에는 이미 나름대로 투자 의뢰를 한 후였다.

그렇다고 그분 역시 과연 보는 이로 하여금 당시의 작가의 심적 고뇌를 완벽하게 표현 해석을 하여 놓을 것이란 생각을 할 수가 없었던 것도 사실이었다.

그렇다고 이쯤에 와서 처음부터 없었던 일로 저버리기에는 너무나 아쉬워 그분이 풀이한 부분을 이해하면서 어느 일부라도 어느 학자라도 앞으로 완벽한 해석을 하여 놓을 것이란 기대를 같고 나열식 풀이일지라도 정리하여 놓는 것이 후손의 도리라 생각하였고, 일부 작품에 년도가 있는 것은 선조님의 당시 연령대를 역산하여 본인이 정리하여 놓아야 하겠다는 마음으로 1~6권의 詩題를 정리하였음을 부끄럽게 밝히는 바이다.

한편 서문에 대하여 성호(星湖) 이익(李瀷) 전집 제50권에는

《매돈집》 서문〔梅墩集序〕이라는 내용에 다음과 같은 글이 있기도 하다.

삼백편{(三百篇 시경(詩經)}이 말류(末流)에 가서는 오칠언(五七言)이 되었으니, 곧 귤나무를 강북(江北)으로 옮겨 심은 것과 같다. 또 변하여 장단율(長短律)이 되어서는 세교(世敎)를 해친 것이 더욱 심하다. 한 시대의 선비들로 하여금 쓸모없는 말단 기예에 공력을 기울이게 하는 것은 국가의 복이 아니다. 무릇 재목(材木)은 큰 데에 쓰면 크게 되고 작은 데에 쓰면 작게 되니, 이것은 재목의 잘못이 아니라 사람이 스스로 깎아 버린 결과이다. 빗물도 마찬가지

이다. 깊은 산속 궁벽한 골짜기 사이를 적시면 큰 나무 천 그루 가운데 소태나무와 가래나무, 녹나무 등이 윤택(潤澤)을 입게 되어 재목이 된다. 그리고 좋은 밭을 적시면 좋은 곡식이 무성하게 자라나서 귀한 사람이나 천한 사람이나 모두 먹고 살게 된다. 혹은 언덕을 적시면 가시나무와 덤불의 작은 잎사귀와 미세한 뿌리가 자라고, 구문(鉤吻)과 야갈(野葛)은 녹음(綠陰)처럼 진한 색을 띠고서 무성하게 자라지 않는 것이 없다. 그러나 그것들이 아름답거나 보기 흉하거나 크거나 작거나 하는 것은 애당초 빗물이 알바가 아니다.

인재(人才)도 역시 마찬가지이다. 선비가 임금의 지우(知遇)를 받으면 묘당(廟堂)에서 계책을 내어 오직 국가가 높아지지 않고 은택이 널리 베풀어지지 않을까만을 걱정할 뿐이니, 다른 것을 생각할 겨를이 있겠는가. 혹시 곤궁하여 아랫자리에 있다면 선왕의 도를 외우고 익히며 저술하여 학설을 만들면 아마도 후세에 보탬이 될 것이다. 그런데 지금 사람들은 그렇지 않다. 위에는 법도가 없고 아래서는 법을 지키지 않으며, 벼슬에 나간 자는 치리(治理)를 도외시하고 선비는 시무(時務)를 담론하여 떼지어 비난을 하고 있다. 이에 시율(詩律)의 공(功)을 다투어서 성병(聲病)을 겨루고 체재(體裁)

를 분석하여 구하기를 목마른 자보다 심하게 하고 믿기를 시귀(蓍龜)처럼 할 뿐만이 아니어서, 늙음이 장차 이르는 것도 알지 못한다. 세상의 습속이 사람을 몰아가는 것이 이와 같다. 그러나 시를 짓는 데 있어서는 정성을 다하고 힘을 쏟지 않으면 또한 남보다 뛰어날 수 없다. 그러므로 부귀한 집안 출신의 시인이 지은 작품에서 이따금 볼만한 풍채가 있지만 이들의 시는 공교(工巧)하다고 이르기에는 부족하다. 아주 공교한 시는 오직 곤궁한 선비가 지은 것이다.

매돈(梅墩) 류공(柳公)은 가장 곤궁한 사람이다. 집안이 풍비박산 나서 애당초 과거 공부를 하지 않았고, 어려서부터 장년(壯年)에 이르도록 마음먹은 것과 입에서 나오는 말은 모두 새와 짐승을 읊고 달과 바람을 읊조리는 것이었다. 무릇 천지 사이에서 들려오는 소리와 눈으로 본 것이 시(詩)의 재료가 아닌 것이 없으니, 그 말이 어찌 공교하지 않을 수 있겠는가. 애석하도다. 가령 공이 가진 재주의 민첩함과 부지런함으로 옛날 군자의 성덕대업(盛德大業)에 힘썼다면 반드시 지극히 정밀하게 기미를 살펴서 천하의 사람들이 힘써야 할 일을 이루었을 것이다.

내가 이학사(李學士)의 《박천집(博泉集)》을 읽어 보니, 공의 詩를 매우 칭찬

하기를 “천신선생(薦紳先生)과 문인재자(文人才子)가 모두 칭찬하고 사모하여 금옥(金玉)처럼 보배로 여기고 있다.” 하였으니, 그 당시에 큰 명성을 얻은 것을 볼 수 있다. 지금 후손이 단약(單弱)하여 문집을 간행하지 못한다면 장차 세상에서 칭찬했던 사람들과 함께 민멸(泯滅)되어 전하지 않게 될 것이니, 오직 공을 깊이 아는 한 무리의 사람들이 남몰래 애석해 마지않을 것이다. 그의 증손 아무개가 학사(學士) 채팽윤(蔡彭胤)이 교정한 약간 권을 가지고 나에게 서문을 지어 달라고 하였으나, 박천의 말에 갖추어져있고, 채 학사가 가려 뽑은 것이 유감이 없으니, 내가 감히 군더더기 말을 하겠는가. 다만 일찍이 개탄한 것을 논하여 책 끝에 기록한다. 라고 했다.

三百篇之流爲五七言。卽橘樹之江北也。又轉爲長短律。尤甚害敎。使一世之士。工於無用之末技。非國家之福也。夫才用之大則大。用之小則小。非才之罪。人自斲之也。雨水一也。潤之深山竆谷之間。大木千章。杞梓楩柟。得其膏澤。成棟成梁。潤之良田。嘉穀繁茂。貴賤以賴。或潤之丘原。榛棘苞稂。細葉微根。鉤吻野葛。綠縟若濃。莫非生意。彼美

惡洪纖。初非雨水所知也。人才亦然。士與時遇則謀猷廟朝之上。惟恐國之不尊。施之不博。他尙暇及哉。或竆而在下。誦習先王之道。撰著成說。庶幾有裨於方來。今也不然。上無道揆。下無法守。進身者視治理爲度外。士談時務。羣聚而咻之。於是爭爲詩律之功。競聲病裂體裁。求之劇於飢渴。信之不啻蓍龜。不知老之將至。世習之驅策人若是矣。然非殫精極力。亦無以出乎人。故貴富之家。往往有風彩可觀。謂之工則未也。工之至者。其惟竆士乎。梅墩柳公竆之最也。家勢險釁。未始從事於功令。從幼至壯。心心口口。啽飛弄走。抹月批風。凡天地間聲入而目擊者。莫非詩

料。其語安得不工。惜乎。使公之才之敏且勤。移諸古君子盛德大業。必將極深硏幾。成天下之亹亹矣。余讀李學士博泉集。盛稱其詩曰薦紳先生文人才子。皆稱而慕之。寶若金玉。重名於一時可見。今其後孫單弱。將不免並與其世所欽歎者而堙沒不傳。惟一種知公之深者。喑喑嗟悼不置而已矣。其曾

조선 말기의 실학자(1681~1763). 자는 자신(自新), 호는 성호(星湖)이다. 유형원(柳馨遠)의 학문을 계승하여 실학의 대가가 되었다. 실용적인 학문을 주장하며 평생을 학문 연구에만 몰두하여 《성호사설(星湖僿說)》과 《곽우록(藿憂錄)》 등 수많은 책을 저술하였다. 그의 사고는 후에 정약용 등을 비롯한 후대 실학자들에게 큰 영향을 끼쳤다.

****************************************************************

梅墩遺稿 권 1권∼5권에 시 1,260수, 권6은 모두 63편으로 사(詞) 2편, 부(賦) 6편, 전(箋) 1편, 계(啓) 1편, 통문(通文) 1편, 잠(箴) 4편, 비(碑) 1편, 명 4편, 송(頌) 5편, 송사(頌辭) 1편, 찬(贊) 3편, 서(序) 2편, 설(說) 2편, 기(記) 6편, 기후(記後) 2편, 변(辨) 1편, 평(評) 2편, 찬·명(銘)·전(傳)·행장 각 1편, 제문 14편, 부록인 묘지명(墓誌銘) 1편 등으로 구성되어 있다. 이 책은 아직 간행하기 위한 편집 마무리가 이루어지지 않아 차례가 다소 뒤바꾸어지는 등 첨삭이 덜 된 부분이 간혹 눈에 띈다. 내용은 구성의 체제에서 알 수 있듯이 거의 시(詩)로 채워져 있다.

영·호남에서 관북(關北)까지 발길 닿는 대로 유랑하며 읊은 詩들로 우리나라의 명승지는 모두 망라되었고, 각 고을의 人心까지 아울러 전하고 있다. 1권 3쪽의 〈쇄복서 曬腹書〉는 뱃속에 저장된 수많은 책을 하늘에 쬐어 말린다는 중국 학륭(郝隆)의 고사를 인용한 시제(詩題)로 작가의 집안이 (1623-1616=7歲)인조반정으로 일시에 沒落한 悲哀를 表現하고 있다.

4책에는 영·호남의 기승(奇勝)을 관광하며 적은 것이 담겨져 있다.〈서행록 西行錄〉은 길을 나서며 준비한 행장의 품목을 자세히 적고 있는데, 고검(古劍) 한 자루가 끼어있어 옛 선비들이 검(劍)도 멀리하지 않았음을 알 수 있게 한다.

5권의 91~96쪽 근차섬곡당숙운(謹次蟾谷堂叔韻)은 100韻(1000字)의 巨作으로 그의 가장 뛰어난 작품 가운데 하나이다. 규장각 도서에 있다.

國朝人物考 韓國民族文化大百科辭典

<박천집(博泉集) 이옥(李沃)>

1641-1698(인조19-숙종24=57歲) 字:文若‚ 號:博泉‚ 本貫:延安‚ 父:觀徵‚ 母:朔寧 崔氏 6권 102~105쪽에 故姨從兄梅墩居士柳君墓誌銘 저자의 姨從兄에 대한 묘지명이다.

姨從兄이 자신이 유배되어 있던 시절에 죽었다는 사실과 아들인 柳應龜(24世)가 찾아와 비문을 부탁했다는 사실을 기록했다.

湖西錄 (1)平澤道中酬梅翁-公之姨兄柳君廣善能詝‚ 別海運洪判官-萬鍾‚ 洪陽館.

1641년(인조 19)∼1698년(숙종 24). 조선 후기의 문신. 본관은 연안(延安). 자는 문약(文若), 호는 박천(博泉). 이관징(李觀徵)의 아들이며, 모친은 최호(崔皞)의 딸이다.1660년(현종 1년) 즉위 증광시(卽位增廣試)에 병과로 급제하고, 사관(史官)을 거쳐 1668년(현종 9년) 예조좌랑, 1670년 사간원 정언‧사헌부지평이 되었으며, 1675년(숙종 1년) 홍문관에 들어갔으며 그 뒤 헌납‧이조좌랑‧응교‧사간‧우부승지‧부제학 등을 역임하였다.1678년 예송(禮訟)에 의하여 시정된 복제(服制)의 고묘(告廟)와 송시열(宋時烈) 등의 오례주장자(誤禮主張者)의 처벌 문제로 남인이 강경파 청남(淸南)과 온건파 탁남(濁南)으로 분열되자, 아버지와 함께 허목(許穆)‧윤휴(尹鑴)를 중심으로 한 청남에 속하여 송시열의 극형을 주장하다가 탁남의 영수 허적(許積) 등의 반대로 삭직되어 북청(北靑)에 유배되었다.1689년 기사환국으로 풀려나 승지에 등용되고 京畿道觀察使를 거쳐 1692년 예조참판이 되었다. 직간(直諫)을 잘하여 여러 차례 유배당하였으며, 1698년 영남에서 죽었다.글씨에 능하고 문명도 높았다.저서에는 《박천집》 33권과 《역대수성편람(歷代修省便覽)》이 있다.

다음의 博泉 李沃은 잘 아시고 계신바와 같이 梅墩 선조님의 25살 손아래 姨從弟 아닙니까?

재미있는 것은 위 李沃의 父인 靖僖公 이관징 (梅墩居士 선조의 이모부)과 子 息山 이민부 3대가 당시에 대단한 인물인 동시 당대의 유명한 기생? 들과 깊은 관계에 있었다. 합니다.

그 중 제가 어렵게 발굴한 李沃과 愛娘의---?

무슨 이야기인지는 모르겠습니다만

李沃과 愛娘의 愛貫憂樂, 夷險如一.

筆帖(假稱)

公諱 沃 字 文若 號 博泉 崇禎辛巳生庚子增廣文科官堂品 副提學 京圻 監司 止 禮曹參判 戊寅 卒有文集行于世 靖僖公(이관징) 第一子

風蕭泛泛弄輕柔

五月花罷麥已秋

看盡流頭千萬疊

孤舟又下大江流

別愛娘詩序

昔澹庵胡銓 愛琴兒 梨氏女 其在斥逐猶惓惓不舍也 夫澹菴以勁氣直節 高天下 乃近不正之色於窮約之中 何哉 及覩 朱夫子所以刺諷者一身輕之 詩又知士君子所以自處者 不可諫也 辛亥(1671)余有北關役至雄城 有府妓愛卿者 善歌舞 應對甚慧 後七載從余于洛 重繭二千원문보기里 其間關勞苦如此 顧余檢狎中人未能盡如 其願其明年 余遭讒謫于宣城 愛又自京師 千里來隨 時六月隆熱 上下敲赩 征旅暍死道間者 相隨續愛猶不憚也. 通雄城 距京二千里 自京距宣又千里 愛之從我於三千里者 一何勤也 不知澹菴當此何以處之也 然余方在省尤中 其可以媵姬爲娛耶 俄有友人書來責我 安能不謝遣乎 噫攘臂於芬華之途 反面於顦顇之境 乃人之情也 愛獨背俗人所共好 而從所共惡 隨我於長沙 寂莫之濱 是有以或我懷者焉 聊贈一言以表之 飛花垂柳摠茫茫 離別關河道路長 多情自古還多恨 關山匹馬走嘉京 綠樹啼鸎送獨行 從古西安開府地 故敎才子賦深情 戊午季夏 居易齋

題 愛娘 詩卷 梅墩居士 稿 柳廣善(1616~1684) 문화류씨

古今情之一字 偏鍾於佳人豪士 然難遇而易阻 或旣合而復分 噫氤氳使者何其多猜且劇 以致缺陷世界 好事少而惡事多也 碧桃紅杏必易零落 翠眉玉頰終多離別 此古之有心人 惋惜於彩雲琉璃者也 近見愛娘事實 與孤竹公之洪娘酷似 仍用崔韻 書其詩卷云爾 “別鳳離鸞隔五城 忍敎抛棄百年情 蕭蕭風雪重關路 惆悵無人更送行 顚風急雨易摧蘭 逝水流雲本不還 從此佳人天外別 塞垣何處望夫山 此一篇不知姓名”

* 息山先生文集卷之二十二, 行狀, 先府君家狀 178_456a 李沃(1641~1698),

“府君姨從兄 梅墩居士柳公廣善。文章士也。評府君文曰。江出岷峨(소동파)。野接靑徐(진한고문)。人以爲知言。” 청서(靑徐) : 청주(靑州)와 서주(徐州)의 병칭으로, 주(周) 나라 때 서주가 청주에 합병되었는데, 지금의 산동성(山東省)과 강소성(江蘇省) 지방에 해당한다.

▣▣ 愛娘 序

▣▣初見 在辛亥(1671) 從余于京, ▣(在)戊辰(1688)從余于西州謫所, 在戊午(1688~1690)又從余于北塞謫所, 在辛酉1691~1693). 上下年時餘十年, 經歷道路數千里, 而余之困敗▣極矣.

常人之情 利盡則疎也 時久則變也 力極則怠也 愛於余如一 謂則愚也 謂之奇 可也.

昔陶徵士 以僕隸是亦人子戒其子 善遇媵女▣…▣僕隸爲近 况愛之至懇 有足動丈夫心者乎 然余之畏罪省尤 不敢娛樂 如在西州不敢留 而更遣之 它日蒙恩宥返京國 以愛誠勤之狀稟之家庭 然後愛也 庶作李氏家人 噫前之日六月隆熱 今之日亦六月隆熱 間關險阻 如趨樂土 面目焦枯 非復昔容 重可憐也 辛酉(1692~1693)季夏 居易齋

僑居夏事八絶句

峽山千疊氣常陰 僑屋東西盡茂林 長日閉門無客到 只將墳典付閑心

朝家申令籍遷氓 編戶分牟數斗贏 如奴奔走供來夕 舍北溪舂亂杵鳴

流川決決引城闉 丈席方渠鑿築新 香芹冒雨蒼莖長 欲薦吾君感野人

山居瓜藾代鮮魚 僦地治畦日手鋤 莫說東陵窮達事 元來時運有乘除

浴雨新收始覩天 關心穡事咸慵眠 淸晨飯腹祖童去 催向城東理麥田

泥簷席慵有聲雷 向夕蚊蝱無數來 未耐肌膚爲爾困 中霄步出小庭隈

柴門不正對滄洲 日見村童散牧牛 且許長堤隨綠水 莫催欹坂駕鹽輈

平生有癖鄴候如 家畜群書萬軸餘 來時惶急全遺棄 只待新陽曬腹儲

舊德窩主人 書(印)

<민창도(閔昌道)의 序文>

1654년(효종 5년)∼1725년(영조1년). 조선 후기의 문신. 본관은 여흥(驪興). 자는 사회(士會), 호는 화은(化隱). 좌의정 민희(閔熙)의 아들이다. 1678년(숙종 4) 증광문과에 을과로 급제, 이듬해 문과중시에 병과로 급제하였다.1680년 정언이 되었고, 1689년 부제학 유명현(柳命賢) 등이 홍문록(弘文錄)을 만들 때 13인 중의 한 사람으로 발탁되었다. 그해에 헌납‧부교리를 지냈고, 이듬해 사가독서(賜暇讀書)하던 중 호당시(湖堂試)에 수석으로 합격하여 숙종으로부터 상으로 표피(豹皮)를 받았다.1690년 헌납으로 사서(司書)를 겸하였고, 이어 이조좌랑‧승지를 거쳐 1691년 경상도관찰사, 이듬해 부제학을 거쳐, 1693년 이조참의, 1694년 大司成이 되었으며, 1722년(경종 2) 신임사화 때 장수(長水)에 유배되었었다.특히, 문장과 글씨에 능하여 곽산의 개원사(開元寺) 불량비문(佛糧碑文)과 영변의 보현사(普賢寺) 월저대사비문(月渚大師碑文)을 찬하였다.

太山太守流觴㙜。三月三日脩稧來。勸君更擧蘭亭事。依舊巖前春水回。

竹屋柴門一半藏。麯塵垂地不勝長。春風濯出眞顔色。雨歇烟開又夕陽。

潤氣霏霏生曙簷。杜山微辨霧中尖。長風忽送西來雨。飛度平林入卷簾。

折竹聲中暮色遅。凍雲千里下如絲。試看屋上層層玉。天半斜峯分外奇。

舍後陽崖花雨新。鵑紅朶朶壓枝匀。行廚傍水香烟起。擷取山中一片春。

淸灘鳴玦一竿孤。兩岸秋生雪色蘆。冒雨歸來簑盡濕。玉鱗多少佐親廚。

陳荄生葉綠萋萋。三月郊原雨露齊。落景半林橫笛遠。烏牛將子渡前溪。

傳聞靑女過詩山。萬樹朝來一樣斑。不必停車登石徑。層巖只在卷簾間。

****************************************************************

梅墩이 7歲 되던 해인 1623年 仁祖反正으로 祖父 柳希亮은 거제도로 유배되고, 父親 柳斗立마저 유배되었다.

어머니가 眼疾(눈병)이 심하였는데 삼복더위에 파리를 쫓느라 하루도 거르지 않고 정성스럽게 부채질을 하는 등 효자였다는 고문서 사실(아래 원문 내용)이 여러 곳에 기록되어 있다.

※ “字汝居號梅墩文化人斗立子年十三遭家禍 廣善曰曰禍家子不文又何以齒人讀書數年文乃大暢於是斥臧獲市天下古今書蓄一室而居焉晝夜誦覽發爲文章事母孝母病眼廣善操扇辟蠅貫三夏無一息”

그러니 현종이 유가종의 사찰과 밀접하고 修理寺는 번창할 수 있었다.

그러한 修理寺를 인조반정과 류효립, 류두립 모반사건으로 죽임을 당한 광해군의 처남 祖父 柳希亮의 孫子인 柳廣善이 身心을 닦는 聖地로 다음과 같이 詩를 읊었다.

만 12(1628년)부터 하며 를 돌아다니며 의 ()를 읊으며 여생을 마쳤다.

****************************************************************

6男 進士 柳希鏗1, 判決使 文原君 柳希聃2, 兵曹判書 柳希奮3, 副提學 柳希發4, 京畿監司,禮曹參判 柳希亮(祖父)5, 僉正公 柳希安6

제15代 光海君의 丈人인 文陽府院君 柳自新(1541~1612)과 東萊 鄭氏 左相 林塘

鄭惟吉(1515~1588)의 二女(蓬原府夫人 東萊 鄭氏=朝鮮中期의 女流詩人 鄭楊貞)사이에서 5子로 태어난 柳希亮(祖父)이다. 光海君과 柳希亮은 1575年生으로 同甲나기이다.

鄭惟吉의 三女는 金尙憲,金尙容 兄弟의 母이고 이들의 父는 安東 金氏 金克孝이다.

安東 金氏 金尙容, 金尙憲 兄弟의 父 金克孝는 文陽府院君 柳自新과 同壻지간이다.

柳希亮(祖父)의 兄弟姉妹와 金尙容, 金尙憲 兄弟는 姨從간이다.

1545년 30歲인 鄭惟吉, 44歲인 李滉(1501), 김인후는 같이 동호서당에서 사가독서하였다. 鄭惟吉(1515)은 정계로, 李滉(1501)은 학자로 활동하였다.

鄭惟吉-鄭昌衍-鄭廣敬(東萊 鄭氏=서울시 사당동 묘역)은 3代이다.

1575년(선조 8년) 光海君과 柳希亮 출생은 같은 해의 동갑내기이다.

光海主의 妃(中殿) 柳氏 태어나다.---仁祖反正 後 廢妃로 文城郡夫人

柳希亮 외아들 斗立(15歲 進士試 20歲 문과)(母=貞夫人 綾城 具氏)

成均館 儒生시 정호성,허실,최성원등과 팔도 열읍의 향교와 모든 서원 에 鄭仁弘이 지은 발남명집설을 비방하는 서찰을 보냄.

當代 任就正,柳希亮,許筠,鄭廣成,柳忠立,裵大維등 13人의 官職과 姓名 을 自筆로 쓰고 手決한 古文書 存在 確認

成均館 直講 신분으로 郎廳에서 東國新續三綱行實撰集廳에 근무하다.

弘文館 典翰 都廳 稱號 檢擧 東國新續三綱行實撰集廳에 근무하다.

柳希亮의 아들 柳斗立이 만 14歲 어린 나이에 進士試에 합격되다.

柳希亮은 5월7일 독서당 관원에 선발되어 4째 兄 希發과 함께 湖當에 들다.

都廳에 弘文館 直提學 신분으로 火器都監 조직에 참여하여 加資되다.

斗立의 子 廣善(母=淑人 朔寧 崔氏)이 10월13일 태어나다.

東國新續三綱行實撰集廳의 都廳에 司僕侍正 관원으로 근무하다.

外三寸인 右議政 鄭昌衍은 3인의 都提調 관원으로 근무하다.

☞ 柳格 神道碑(충청북도 괴산군 소수면 몽촌리)의 篆額을 쓰다

☞ 推案및鞠案 義禁府編(1623)---奎章閣 15149

☞ 41歲에 孫子 廣善 태어나던 해에 시조 한수 쓴 글이 남아있음.

峰陰 柳希亮의 필적으로 “石潭”이란 제목(成均館大 博物館)

☞ 柳希亮이 자필로 자신의 직책을 쓰고 수결(서명)을 한 고문서가 남아 있음.

임취정(任就正)이 아들 임흥후(任興後)가 1616년 8월 12일 날 문과 에 급제하자 만들어 준 성문(成文)

☞ 峰陰 柳希亮의 필적으로 斜川莊八景圖 篆 作-삼성미술관 리움 소장

嘉善大夫禮曹參判 李沃(1641∼1698)이 廣善의 姨從弟이며 廣善의 墓 碑銘을 쓰다 .

閔昌道 출생하고 1714년 梅墩(柳廣善)의 梅墩稿의 序文을 쓰다.

閔昌道 증광문과 을과로 급제, 다음해에 문과증시에 병과로 급제

閔昌道는 弘文錄을 만들때 副提學 柳命賢등 13인 중의 한사람으로 발 탁되다.

閔昌道는 사가독서하던중 湖當試에 수석하여 肅宗으로부터 상으로 표 피를 받다.

梅墩(柳廣善)의 梅墩稿의 序文을 문장과 글씨에 능한 閔昌道가 쓰다.

閔昌道는 곽산의 佛糧碑文과 영변의 普賢寺 月渚大師碑文을 撰하였 다.

파주산성 축조를 청하다.---柳希亮이 京畿監司로 있을시 비변사 兵馬 節度右道防禦使를 겸직하였다는 실록

문집에서 "정양사"

博泉 李沃선생의 묵서시고(墨書詩稿)

梅墩居士 柳廣善(23世) 작품 해제

2019-05-26 12:47:20

梅墩遺稿 墓誌銘(原文) 解說(儒州春秋 投稿)

梅墩居士 柳廣善(23世) 작품 해제

2019-06-07 14:54:51

博泉(李沃)先生文集卷之八에 실린 梅墩遺稿(梅墩居士 柳君)墓誌銘 原文 이미지이는

梅墩遺稿 6卷 末尾에 記錄된 것과 同一